このページ内の目次

シン日本流経営 成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」

名和 高司(著)

出版社:ダイヤモンド社 (2025/2/19)

Amazon.co.jp:シン日本流経営

-

欧米の擬態から、シン日本流の変態へ。

いまこそ飛躍の時が来た!

世界標準の経営など存在しない。

強みを「再編集」し、22世紀まで必要とされる企業に「進化」するには?

関連書籍

2025年10月07日 池上 重輔『ジャパン・ウェイ 静かなる改革者たち』日経BP (2025/9/6)

2025年03月08日

本書は、京都先端科学大学教授および一橋ビジネススクール客員教授の著者が、「日本流経営」の本質を見究めたうえで、それをいかにシン日本流経営に進化させていくかを展望した一冊です。

古来から培ってきた日本流をいかに未来にアップデートし、経営に実装すべきかを詳細に語っていますので、ビジネスリーダーの方々が求められるリーダーシップを発揮し、伝統を尊重しつつ未来の可能性を実現していくうえで大変参考になります。

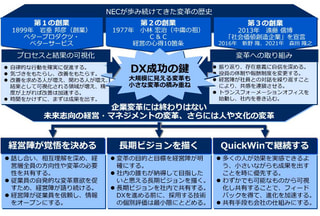

本書は4部で構成しており、過去から未来を紡ぎ出していく「進化の本質」を経営に応用して、日本流からシン日本流へ進化させています。

第Ⅰ部は現在を俯瞰し、超成長・脱成長・異成長の3つの道それぞれの先にある未来を展望しています。

そのうえで、第三の道である「質的な成長」において世界をリードしていくことこそ、日本が選択すべき道であるという仮説を論じています。

- ・アメリカにおける超成長モデルを概観したうえで、日本における超成長企業3社が異次元の成長を遂げてきた秘訣を探っています。

- ・脱成長主義が目指す世界観を展望し、そのような企業群を紹介し、脱成長がもたらす未来を展望しています。

- ・5つの切り口から異成長を論じ、「異」はイノベーションの宝庫であり、ダイバーシティという遠心力を利かせたうえでインクルージョン(結合)という求心力を発揮させる「二項動態」の必要性を説いています。

第Ⅱ部は過去を振り返り、日本の伝統的な学習の流儀を、守破離という3つの動態でとらえ直しています。

最も重要なことは「本(もと)」を忘れないことであり、今風の「専門化」でも「リスキリング」でもなく、「学習することを学習する力」であると論じています。

- ・日本人が当たり前のように身に着けている守破離のリズムを巡る本質について論じています。

- ・守破離を切り口に日本流の元型を解読し、それを実践することで進化し続けた企業群について章を独立し、時間軸に注目して詳細にケーススタディしています。

- ・業種が異なる5社の日本企業ならではの進化の型を紐解き、そこから「日本流」の元型を浮き彫りにしています。

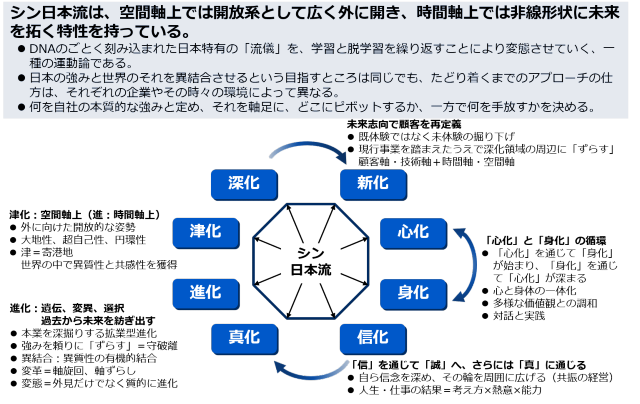

第Ⅲ部は未来を展望し、シン日本流の「シン」を8段活用しています。

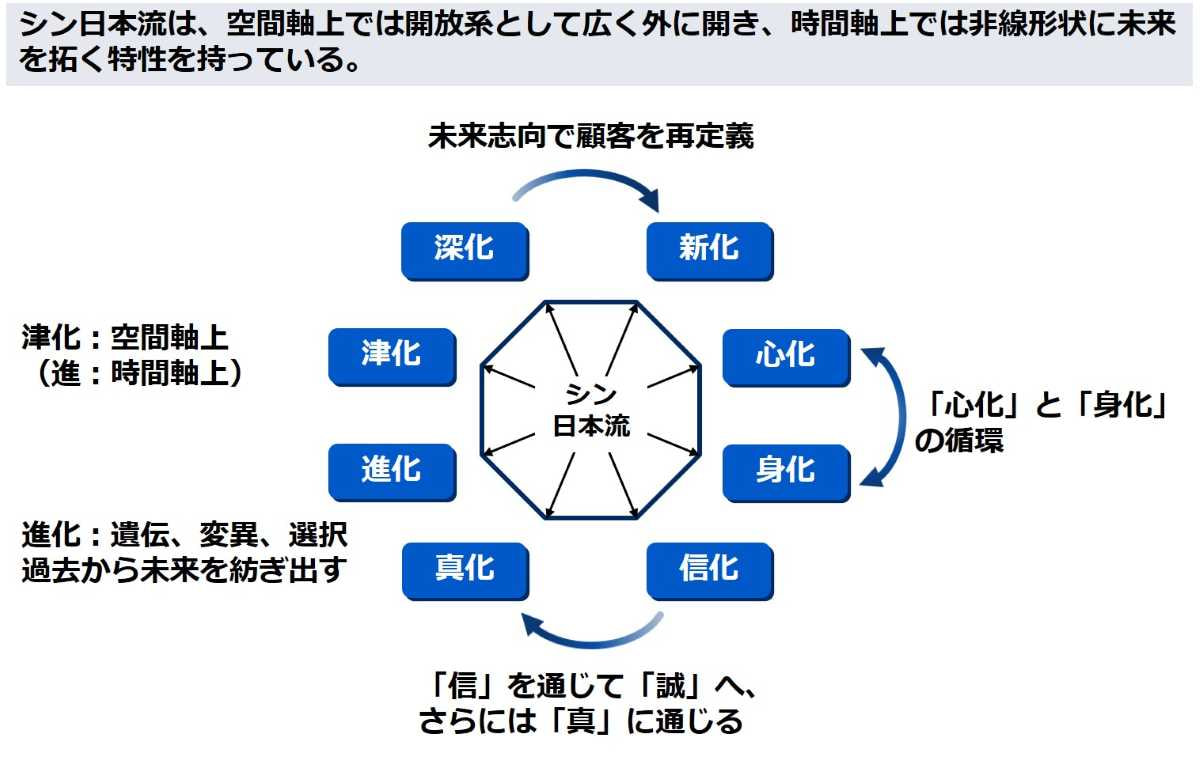

シン日本流が持っている、空間軸上および時間軸上の特性を明らかにし、故・松岡剛氏が説く「別日本の可能性」について経営の視点から展望しています。

- ・「シンカ」の多段階活用として、「深化」と「新化」、「心化」と「身化」、「信化」と「真化」、「進化」と「津化」について、章を独立して詳細に解説しています。

- ・進化の本質は、過去から未来を紡ぎ出すことであり、世界標準を追い求めるのではなく日本流を覚醒させ、自社ならではの方法で磨き込むことが変態の足がかりとなることを掘り下げています。

第Ⅳ部は明日を提言し、個人ではなく「和人」を目指す日本の姿勢は、明日を拓く価値観として世界の共感を呼ぶ力があると論じています。

そのためには、「志」「倫」「拓」という日本古来の三種の神品をパワーアップして、「ホーリズム」「ダイナミズム」「アルゴリズム」をシン三種の神品として身に着けるべきであると提言しています。

- ・シン日本流を身に着けたうえで、どのように未来を拓いて、世界に広めていけばいいのかを考察しています。

- ・組織が生命のように、個を超えて有機体として「シンカ」する姿を展望し、人財開発から組織開発へ、未来に向けて何を心がけるべきかを提言しています。

- ・同質化にも異質化にも未来はなく、求められるのは「異質のインクルージョン」であるとして、シン日本流を基軸とした別流儀を考え、具体的な青写真を提案しています。

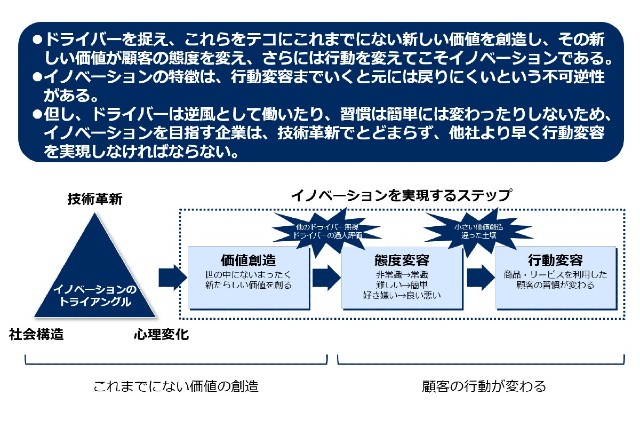

20世紀型の競争優位は、先が読めないVUCA時代には通用しない。

筆者は20年前から、「学習優位」を次世代経営モデルとして提唱してきた。

その本質は学びに徹するだけでなく、それを乗り越えて、新たな地平をみずからの手で拓くことにある。

この「学習」→「脱学習」→「超学習」のサイクルこそが、21世紀の経営のカギとなるはずだ。

そして、それを日本流に言い換えれば、「守破離」という流儀そのものである。

古来、日本人が芸道や武道で大切にしてきたこの日本流をいかに未来に向けてアップデートし、経営に実装するか。

それが「シン日本流経営」の基本テーマである。

シン日本流経営

進化の本質は、過去から未来を紡ぎ出していくことにあり、「日本流」から「シン日本流」への経営OSのバージョンアップが問われる。

そのためには、まず日本が伝統的に培ってきた強みと、未来に向けた可能性を見究めることから始め、「日本流経営」の本質を「シン日本流経営」に進化させることが必要である。

シン日本流は、空間上では開放系として広く外に開き、時間軸上では非線形状に未来を拓く。

「日本流」とは、日本的でも日本式でもなく、日本特有の「流儀」を指す。

- ・流儀とは、技能。芸術など、その人・家・派などの独自の「やり方・しきたり」を指す。

- ・DNAのように身体に深く刻み込まれたものであり、新しくするためには表面的な「変身」ではなく「変態」が求められる。

「シン」は「新」を意味するだけでなく「次世代」と言い換えることができ、これまでの伝統を受け継ぎつつバージョンアップを図るイメージである。

シン日本流の「シン」の8段活用

『シン日本流経営』を参考にしてATY-Japanで作成

「シンカ」の多段階活用は、「深化」と「新化」、「心化」と「身化」、「信化」と「真化」、「進化」と「津化」であり、他にも「伸化」「森化」「神化」などもあげられる。

「深化」で一つのことをとことん深めていくと、新たな世界が拓けてきて、「深化」が「新化」につながる。

「心化」を通じて「身化」が始まり、「身化」を通じて「心化」が深まっていき、「和化」していく。

- ・心を豊かにすることによって物欲を超えた成長を目指すことができ(心化)、身体性を制約と考えずに自然との共生ととらえ直すことによって新しい可能性が開けてくる(身化)。

- ・経営者、社員一人ひとりが、自分ごと化し、実践する。

- ・「信」は誓いを立てたもの同士が約束を交わすことを指す。

善として信じることを関係性の中で紡ぎ出し、それを共感として広げることによって、「独善」から「共信善」へとシフトする。

- ・「信」は誓いを立てたもの同士が約束を交わすことを指す。

- ・真善美の善は「信」を通じて「誠」、さらには「真」に通じる。

3要素(遺伝・変異・選択)の働きを通じて、長い時間の中で「進化」を遂げる。

- ・「深化」と「新化」の連続技で、本業の強みにこだわる。

- ・志という社員の「心」を進化させ(心化)、さまざまな仕組みや仕掛けで異結合を「身化」させる。

- ・変革は大きなリスクを伴うが、「信化」から「真化」へと通じる道、信じる軸があるからこそ大きく展開できる。

「進化」が時間軸上の概念であるのに対して、空間軸上ではあふれ出る「津化」がカギを握る。

- ・日本は「津(寄港地)」であることを目指す。

- ・そのために、世界の中で異質性と共感性を獲得することに注力する。

さまざまな切り口で、シン日本流経営の流儀について語ってきた。

いつもながら、てんこ盛りとのそしりをいただいてしまいそうだ。

ただ、ここまでお付き合いくださった読者は、その主旋律が「守破離」であることに気づかれたはずだ。

本書は、言わばシン日本流「守破離」変奏曲である。

それは、経営に閉じた話ではない。

なぜなら守破離とは、学習を主軸とした進化の方法論だからだ。

それは、人としての生き方そのものに直結する。

学生時代は、もちろん学習が本務である。

しかし、学習、特に守破離というプロセスは、社会に出てからその本領を発揮する。

まとめ(私見)

本書は、「日本流経営」の本質を見究めたうえで、それをいかにシン日本流経営に進化させていくかを展望した一冊です。

古来から培ってきた日本流をいかに未来にアップデートし、経営に実装すべきかを詳細に語っていますので、ビジネスリーダーの方々が求められるリーダーシップを発揮し、伝統を尊重しつつ未来の可能性を実現していくうえで大変参考になります。

本書には、著者が直接関与した日本企業の事例を多く紹介し、その本(もと)にある日本流を紐解きながら捕捉していますので、本書の理論展開は具体的かつ説得力があります。

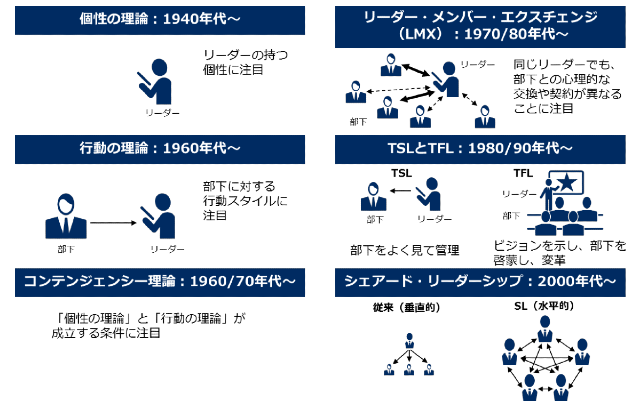

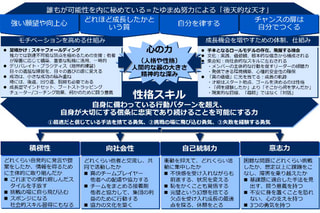

また、現在求められているリーダーシップは、「英雄(カリスマ)型」でも「奉仕(サーバント)型」でもなく、「静かなリーダシップ」であるとしています。

「静かなリーダー」とは、場の「心理的安全性」を担保し、外から「押し付ける」のではなく、内から「引き出す」ことができるリーダー像です。

シン日本流そのものが進化していくえでの3軸の内の価値軸(残りの軸は、時間軸と空間軸)においては、この「静かなリーダシップ」を発揮することで、伝統を尊重しつつ、異次元の明日への扉を拓くことができるはずであると強調しています。

その「静かなリーダシップ」について、未来の可能性を実現できるかどうかは一人ひとりの自覚と行動にかかっているとして、詳細に紐解いています。

かつては、日本流経営は優れた元型を持ち、利他心・人基軸・編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離を繰り返し、世界で存在感を示してきましたが、近年は競争力を失っています。

- ・守:基本を学ぶ段階で、師の教えを忠実に守ること=型を身に着ける

- ・破:自立の段階で、自分で考え工夫すること=型を破る(学習と脱学習)

- ・離:創造の段階で、独自の新しい世界を確立すること=新機軸を生み出す

それは、バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に舵を切り、日本流を封印して「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、失敗を招いてしまったと著者は警告しています。

そこで、空間軸上では開放系として広く外に開き、時間軸上では非線形状に未来を拓く特性を持っている「シン日本流」を提案し、詳細に解説しています。

そのためには、「志」「倫」「拓」という日本古来の三種の神器をパワーアップする必要があり、同時に、異質なものをインクルージョンするための「ホーリズム」、変化を常態とする「ダイナミズム」、価値創造のための「アルゴリズム」を、シン三種の神器として身につけることを提言しています。

- ・ホーリズム(包括的・全関連的)は外部に向けては「インクルージョン」、内部においては「インテグリティ」と表現できる。

日本が得意としてきた「同質のインクルージョン」を「異質のインクルージョン」へと進化させるというホーリズムを身に着ければ、異次元のイノベーションをもたらすことができる。

- ・イノベーションは、日本流に言うと軸を「ずらす」ことで創発していくことを指す。

そのためには静的DNAを軸として、動的DNAで「ずらしていく」というダイナミズム(活力)がシン日本流経営の基本技となる。

- ・イノベーションは持続的な市場創造プロセスである。

価値は多義的であり時間とともに進化するため、アルゴリズム(型・しくみ)も進化しなければならない。

真のイノベーションは、外部との結合と同様に、それぞれが異質かつ一流出でない限り生まれません。

そのため、自社の強みと異質性に注目し、「結合」によって新たな価値を生み出していかなければことを再認識できます。

本書では、守破離につながる「まねび・ずらし・ひらく」、イノベーションを生む「ゆらぎ・つなぎ・ずらし」という運動論の要諦として、「ずらし」について繰り返し言及しています。

企業経営においては、自社の本質的な強みを頼りに、学習の場を「ずらし(脱学習)」ことで、新しい学習プロセスを生み出し続けることが必要であることを再認識できます。

本書は、欧米流の経営論を否定しているわけでもないと思います。

欧米流を真似たり、安易に取り入れたりする前に、日本人や日本企業が古来から受け継いできた本質を見直して、それをさらに進化させていくことを提言しています。

シン日本流は単純化された経営論でも、目新しい競争戦略でもないとしています。

DNAのごとく刻み込まれた日本特有の「流儀」を、学習と脱学習を繰り返すことによって変態させていく、一連の運動論です。

そして、学習と脱学習のサイクルを加速させ、求心力(同質化)と遠心力(異質化)の運動論を通じて、新たな地平が広がっていきます。

時間と空間が融合する、哲学と科学も融合することが、シン日本流が目指す新たな視座となります。

古来から培ってきた日本流を、「時間軸」「空間軸」「価値軸」の3つの軸で進化させる。

日本古来の三種の神器「志」「倫」「拓」をパワーアップして、「ホーリズム」「ダイナミズム」「アルゴリズム」のシン三種の神品を身に着ける。

守破離につながる「まねび・ずらし・ひらく」、イノベーションを生む「ゆらぎ・つなぎ・ずらし」という運動論の要諦として、「ずらし」を生み出す。

学習することを学び、学習そのもののプロセスを脱し、未来を拓く。

本書は、古来から培ってきた日本流をいかに未来にアップデートし、経営に実装すべきかを詳細に語っているだけでなく、自分個人としての生き方そのものに直結する一冊です。

目次

はじめに

第Ⅰ部 分岐点に立つ日本

第1章 第一の道 ─ 超成長

第2章 第二の道 ─ 脱成長

第3章 第三の道 ─ 異成長

第 II 部 日本流経営の奥義

第4章 守破離

第5章 ケース1:中川政七商店(創業1716年)

第6章 ケース2:ダイキン工業(創業1924年)

第7章 ケース3:カネカ(創業1949年)

第8章 ケース4:キーエンス(創業1974年)

第9章 ケース5:オイシックス・ラ・大地(創業2000年)

第10章 本 ─ 学習優位の経営

COLUMN 「志本主義」の現在地

第 III 部 シン日本流経営とは

第11章 掘り下げる力 「深」化と「新」化

第12章 包摂する力 「心」化と「身」化

第13章 善を広げる 「信」化と「真」化

第14章 「進」化する日本経営 Xモデル

第15章 「津」化というもう一つの可能性

COLUMN 「別日本」の可能性

第 IV 部 扉の向こうへ

第16章 個から有機体へ ── シンカする組織

第17章 組織能力を内からブーストするソフトパワー

第18章 3つの「イズム」がもたらすハードパワー

第19章 第三の成長モデル・シン結合

第20章 世界はシン日本を待っている

おわりに

参考

シン日本流経営 | 書籍 | ダイヤモンド社

関係する書籍(当サイト)

-

-

伊丹 敬之(著)

出版社:日経BP 日本経済新聞出版 (2023/5/18)

Amazon.co.jp:経営学とはなにか -

名和 高司(著)

出版社:日経BP (2022/6/16)

Amazon.co.jp:資本主義の先を予言した 史上最高の経済学者 シュンペーター -

イノベーションの競争戦略

優れたイノベーターは0→1か? 横取りか?内田 和成(著、編集)

出版社:東洋経済新報社 (2022/4/8)

Amazon.co.jp:イノベーションの競争戦略 -

チャールズ・A・オライリー(著)、マイケル・L・タッシュマン(著)、入山章栄(監訳・解説)、冨山和彦(解説)

出版社:東洋経済新報社(2019/2/15)

Amazon.co.jp:両利きの経営

シン日本流経営

-

シン日本流経営

成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」名和 高司(著)

出版社:ダイヤモンド社 (2025/2/19)

Amazon.co.jp:シン日本流経営

関連記事

前へ

書籍 dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く | ブレネー・ブラウン(著)

次へ

書籍 NEXUS 情報の人類史 下:AI革命 | ユヴァル・ノア・ハラリ(著)