このページ内の目次

スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業

フェン・ジュ(著)、ボニー・インニン・ソウ(著)、NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ(翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2025/5/28)

Amazon.co.jp:スマート・ライバル

-

ハーバード大学・プラットフォーム戦略の権威らが説く、デジタル・AI時代を勝ち抜く「6つの戦略」

ビッグ・テックが勝てないゲームに持ち込み、どう戦うか!

本書は、ハーバード大学デジタル・データ・デザイン研究所プラットフォーム・ラボ 共同ディレクターの著者らが、ビッグ・テックに対して従来型企業はいかに対応すべきかを解説した一冊です。

デジタル時代に成功している革新的な従来型企業「スマート・ライバル」になるための指針を示していますので、ビジネスリーダーの方々が、自らの事業の競争優位を再考し、急速に変化する世界で価値を創造していくうえでの実践的な手段を学べます。

本書は6章と結論で構成しており、ビッグ・テックとの正しい戦いに挑むための6つの観点(共通戦略)について、観点ごとに章を独立して関連する企業事例を紹介しながら詳細に解説しています。

- ・第1章では、自社の強みを理解するために、まずは事業の内側に目を向けるよう提案しています。

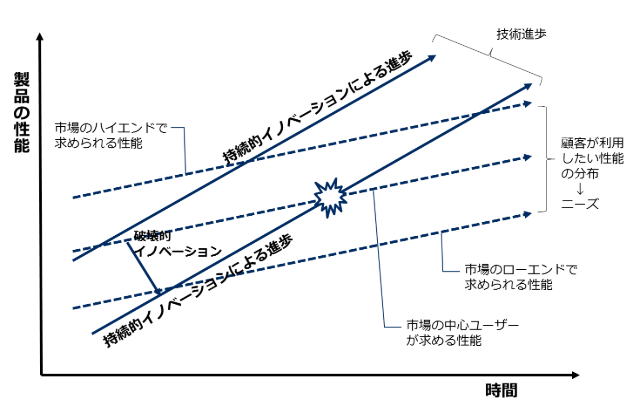

ビッグ・テックが勝利できない状況をつくり出すため、明確なイノベーションの道筋を設定することの重要性を説いています。

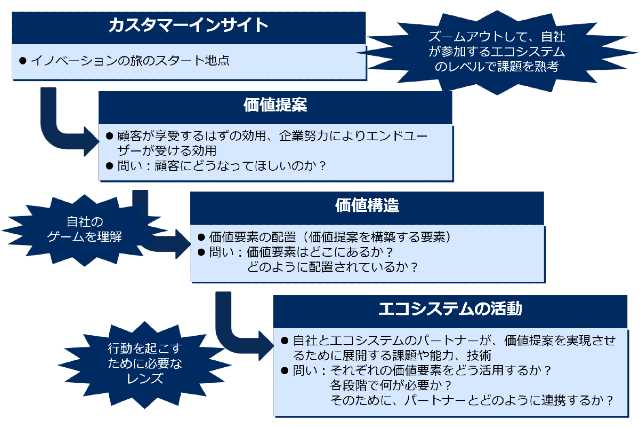

- ・第2章では、従来型企業が独自のデータ収集アプローチを考案し、顧客中心主義を実践する方法を解説しています。

従来型企業がデータ活用の弱点を克服するために、自社の特性をどのように創造的に活用すべきかを、顧客中心主義の4つの柱に基づいて説いています。

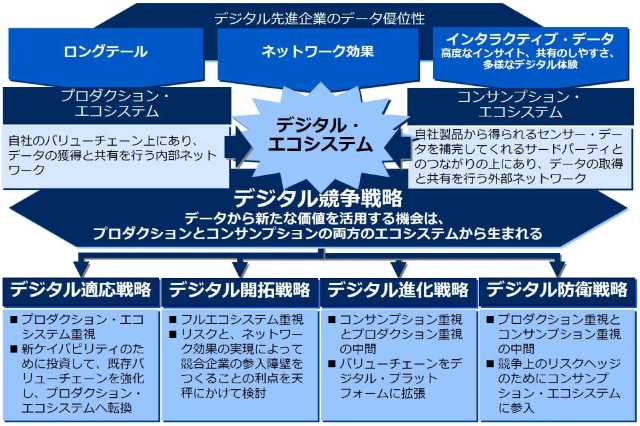

- ・第3章では、従来型企業が潜在的なプラットフォームを特定して、製品からプラットフォームへの移行を促進するための基本原則を解説しています。

従来型企業でも既存のリソースを活用して革新的なプラットフォームを構築することで、ネットワーク効果を活用して競争力を築けることを説いています。

- ・第4章では、プラットフォームの枠を超えて独自のエコシステムを構築し、急速に拡大させる方法を探求しています。

従来型企業は、エコシステムの中核を占めなくても、その力学を戦略的に調整および活用することで独自の強みを発揮し、多様な参加者の総合力を引き出すことができることを説いています。

- ・第5章では、従来型企業とビッグ・テックの複雑な関係性について掘り下げています。

関係性に潜む対立点を指摘し、ビッグ・テックと提携する際に採るべきリスク回避戦略について議論しています。

- ・第6章では、ディスラプションに立ち向かう方法について解説しています。

従来型企業がディスラプションの余波から立ち直り、企業再生を成功させるための原則を紹介しています。

- ・結論では、スマート・ライバルになれるかを考えるための質問をあげています。

従来型企業がスマート・ライバルへの変革を始める指針として活用できます。

本書は、ビッグ・テックがいかにして伝統的な市場を破壊するか、そして従来型企業がいかにしてこの新たな競争環境の中で生き残り、繁栄するために適応していくかについての長年の研究から生まれた本です。

本書の日本訳は、極めて重要な局面で出版されています。

日本経済は、その緻密さ、革新性、卓越性へのコミットメントで世界的に賞賛されている従来型企業によって支えられています。

しかし、こうした企業は今、戦略を再定義し、革新と成長の手段としてデジタル・プラットフォームを活用するという喫緊の課題に直面しています。

新興企業がレガシー企業を急速に追い抜く他の国・地域とは異なり、日本では、従来型企業が、「顧客中心主義と規律ある経営」という豊かな伝統を守りながら、次のイノベーションの波をリードする可能性を秘めているのです。

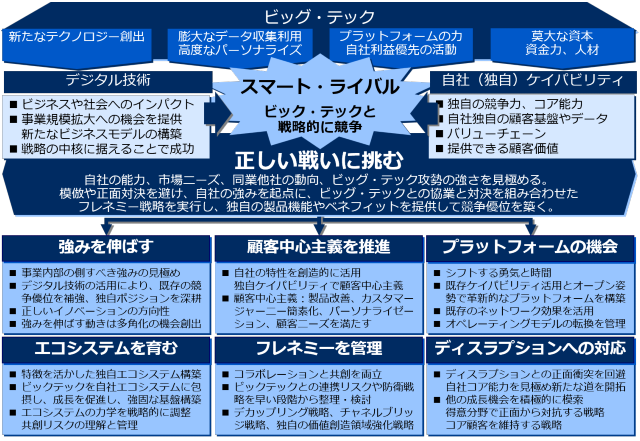

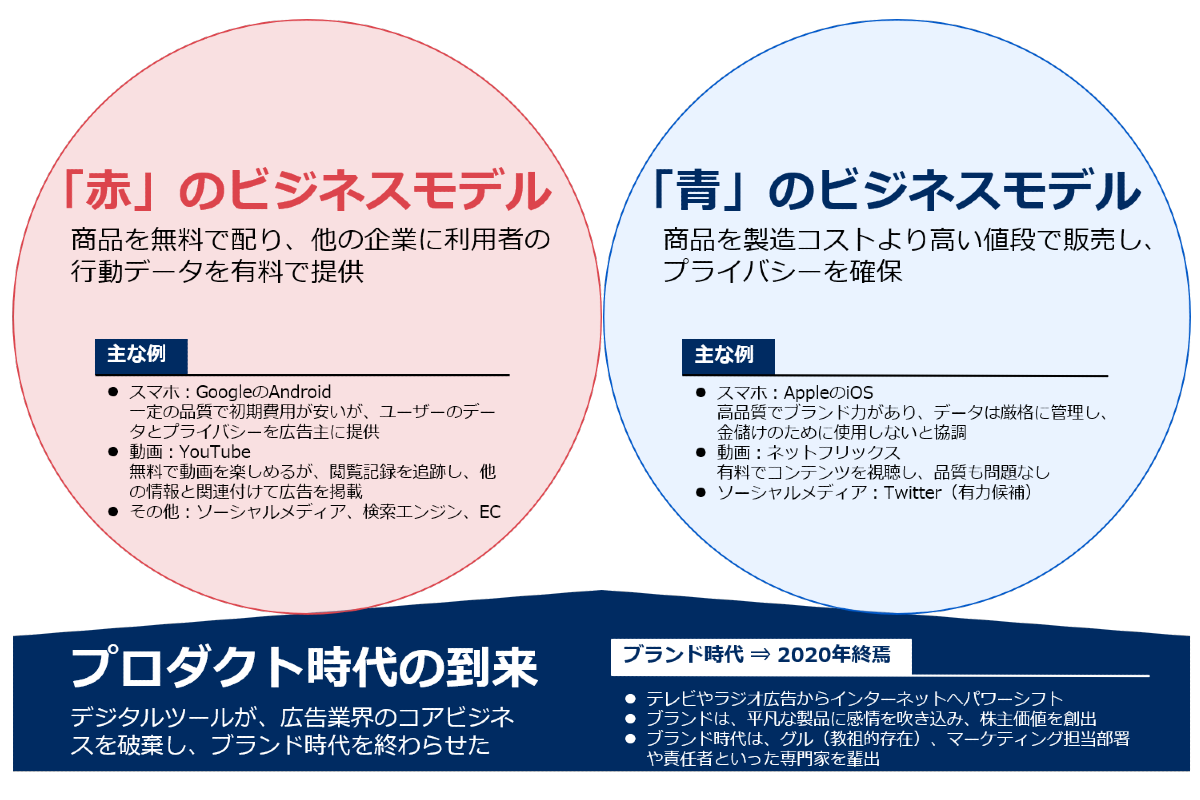

ビッグ・テックとスマート・ライバル

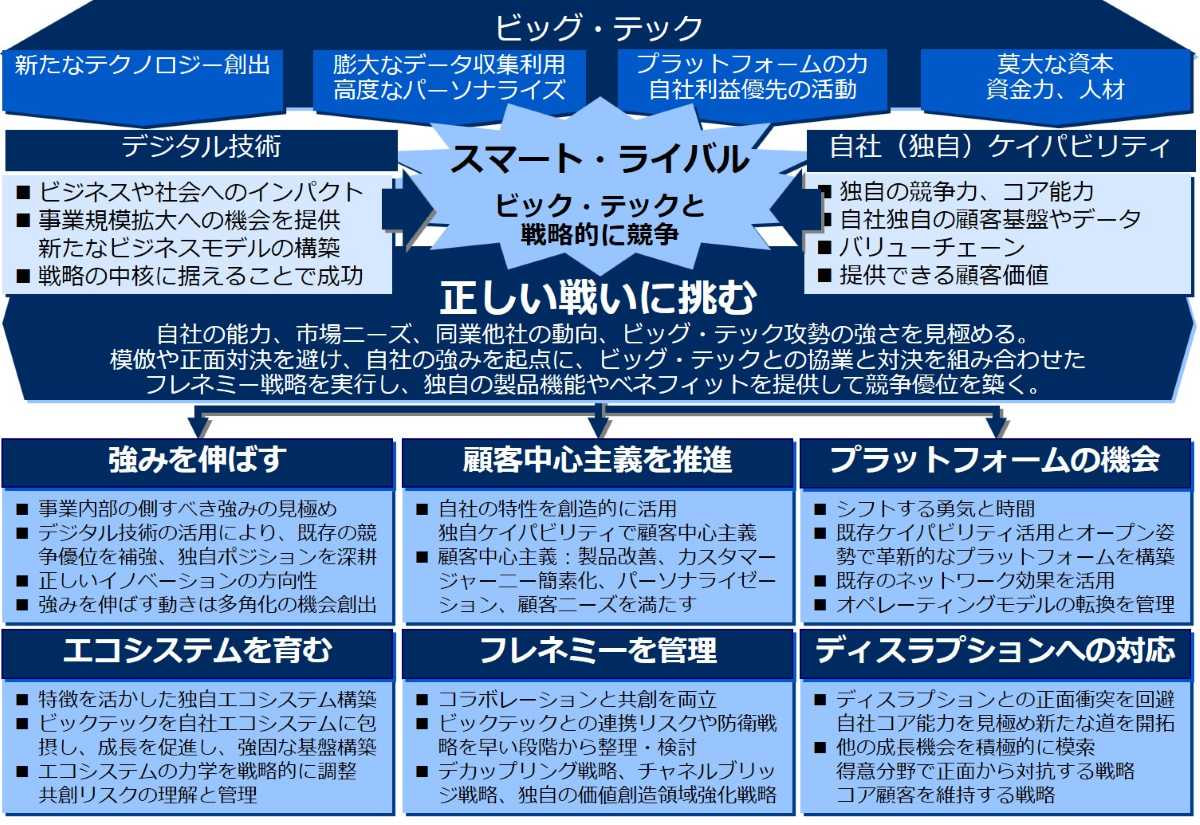

『スマート・ライバル』を参考にしてATY-Japanで作成

ビッグ・テック

AmazonやAlphabet(Google)、AppleやMeta(Facebook)、Microsoftといった巨大テクノロジー企業を総称してビッグ・テックと呼ぶ。

豊富な資金力と人材力、独自のエコシステムやとプラットフォームを構築することにより、既存の業界を破壊(ディスラプション)する。

ビッグ・テックは、次々と新しいテクノロジーを生み出す。

膨大なデータを利用して、高度にパーソナライズした商品やサービスを提供するなど、顧客重視を徹底する姿勢で市場の評価を得ている。

独自のプラットフォームビジネスを通じて大きな価値を創出し、利益を得ている。

標準化された環境を提供することで、製品の差別化やイノベーションを制限する。

顧客へのアクセスを管理するゲートキーパーとして、ますます影響力を高めている。

スマート・ライバル

デジタル時代に成功している多くの従来型企業は、競合するデジタル企業への立ち回りがスマートである。

ビッグ・テックを追い抜こうとするのではなく、独自の道を切り開き、ビッグ・テックが単純に勝てないようなゲームに挑んでいる。

- ・デジタル技術やビジネスモデルを活用して既存の競争優位を高め、市場での地位を強化している。

- ・顧客中心主義を推進し、独自のプラットフォームやエコシステムを構築している。

- ・ビッグ・テックと大きく異なる製品やサービスを開発することで、ビッグ・テックや競合他社の模倣を困難にしている。

初期の成功に安住することなく、今後起こりうる潜在的なリスクを予測し、早い段階から防御戦略を練っている。

これらを問いかけるうちに、スマート・ライバルへの道は、イノベーションによって切り開かれることが見えてくるはずだ。

それは、デジタル技術を駆使することで独自の強みを発揮し、ビッグ・テックと差別化したソリューションや機会を見出していく歩みでもある。

あなたには、情熱と、未来への明確なビジョンを持って、歩み始めてほしい。

そのためのインスピレーションと力を届けるために、本書を執筆した。

デジタル時代は「スマート・ライバル」が掴むべきチャンスであふれている。

ぜひ、あなたの会社もチャンスを掴みとってほしい。

まとめ(私見)

本書は、事業の規模も年数も問わず、あらゆる企業が今後の戦略を立て、ビッグ・テックが支配する世界で「スマート・ライバル」になるための指針を示した一冊です。

自らを差別化し、効果的に競争するために用いる6つの共通戦略を示していますので、ビジネスリーダーの方々が、自らの事業の競争優位を再考し、急速に変化する世界で価値を創造していくうえでの実践的な手段を学べます。

本書では、著者らの長年の研究から、業界の枠を越えたさまざまな従来型企業が実践した事例を紹介し、指針の有効性を裏付けています。

小売業、メディア、テクノロジーなどのさまざまな業界事例から得た教訓から、各企業がいかにして差別化を深め、エコシステムを構築し、競合他社を協業者に変えていったかを詳細に紐解いています。

そして巻末では、著者と訳者代表による特別対談があり、本書の内容をより掘り下げるとともに、訳者らの取組みを紹介していますので、本書の内容をより深く理解するのに役立ちます。

今や、ビッグ・テックと同じ土俵で正面から戦っても勝ち目はありません。

それよりも、どうすれば差別化して、ビッグ・テックなどが構築したインフラをうまく使いながら自社の競争力を高められるかを考えるべきです。

本書には、ビッグ・テックとの「正しい戦い方」を示していますので、自社戦略の方向性と創造性を立案するうえでのガイドになります。

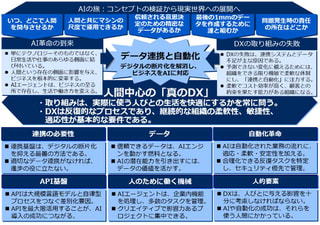

本書の主張は、以下に集約されます。

- ・従来型企業は、自社の能力、市場ニーズ、同業他社の動向に加え、自社事業に対する攻勢の強さや早さといったビッグ・テックの影響を見究める。

- ・そのうえで、自社の強みを起点にしてビッグ・テックとの協業と対決を組み合わせたフレネミー戦略を実行する。

従来型企業は、ビッグ・テックや競合他社が真似できない独自の製品機能や便益を提供し、自社の競争優位を築いていかなければなりません。

事業を成長させるための独自の筋道を見出して、自社独自の能力を活かせば、ビッグ・テックと共存できる立場に立てます。

そのためには、独自性を守り、ビッグ・テックが自社のバリュープロポジション(提供価値)を容易に模倣できなくするために、積極的な戦略を立案して革新的なアプローチを展開することが必要です。

従来型企業には、長い年月を経て累積的に進化し、蓄積してきた強みがあるはずです。

そして、長年の活動の中で最適化してきた業務や組織文化もあり、それらは強みになりますが、変革にとっては障壁となる場合もあります。

特に、既存の事業が順調(に見えている)な場合は、安定と現状維持を重視する文化、効率性や正確性を優先する階層組織や業務プロセスが根ざしています。

従来型企業は、今後も顧客を理解し、自社の特徴や強みを見究め、それらを継続的に高めていかなければなりません。

そのためには、強いリーダーシップの存在が欠かせません。

生成AIやAIエージェント、IoTをはじめとするデジタル技術は、今後もさらに進化していきます。

デジタル技術は、従来型企業にとっては脅威となるかもしれませんが、これまでとは違った飛躍をもたらす機会となる可能性も秘めています。

このデジタル時代でさらに成長していくためには、自社のコア・コンピタンスと競争優位性を理解し、イノベーションを連続して起こし続けていかなければなりません。

デジタル技術を駆使することで独自の強みを発揮し、ビッグ・テックと差別化したソリューションや機会を見出せます。

本書は、ビッグ・テックに対して「正しい戦い」を挑むための6つの観点(共通戦略)として、スマート・ライバルとしての地位を確立するための包括的な原則と戦略を示しています。

しかし実際は、複数の観点を自社の環境に応じて組み合わせることが必要となりますが、その戦略を立案するうえでの指針となる一冊です。

目次

訳者まえがき

日本語版に寄せて

序 章 正しい戦いに挑む

第1章 強みを伸ばす

第2章 顧客中心主義を推進する

第3章 プラットフォームの機会を見つける

第4章 エコシステムを育む

第5章 フレネミーを管理する

第6章 ディスラプションから立ち直る

結 論 スマート・ライバルになる

特別対談 デジタル時代における競争の新しいルールとは

謝辞

訳者あとがき(1)

訳者あとがき(2)

参考

スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業 | 東洋経済STORE

スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業 | 株式会社クニエ

『スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業 ~デジタル・AI時代を勝ち抜く「6つの戦略」』 | NTTデータ経営研究所

【スマート・ライバル】 ビッグ・テックに負けない戦いに持ち込みどう戦うか|ハーバード・ビジネススクール、フェン・ジュ教授 - NTTデータ経営研究所 YouTubeチャンネル

関係する書籍(当サイト)

-

THE DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP

絶え間なく変化する世界で成功するための新しいアプローチ

デビッド・ロジャース(著)、NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ(翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2024/6/19)

Amazon.co.jp:THE DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP -

-

エコシステム・ディスラプション

― 業界なき時代の競争戦略

ロン・アドナー (著)、中川 功一 (監修)、蓑輪 美帆 (翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2022/8/11)

Amazon.co.jp:エコシステム・ディスラプション -

スコット・ギャロウェイ (著), 渡会 圭子 (翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2021/12/3)

Amazon.co.jp:GAFA next stage -

集中講義 デジタル戦略

テクノロジーバトルのフレームワーク根来 龍之(著)

出版社:日経BP(2019/8/8)

Amazon.co.jp:集中講義 デジタル戦略

スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業

-

スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業

フェン・ジュ(著)、ボニー・インニン・ソウ(著)、NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ(翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2025/5/28)

Amazon.co.jp:スマート・ライバル

関連記事

前へ

書籍 コトラーの起業家的マーケティング | フィリップ・コトラー(著)

次へ

書籍 THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 | ソール・パールマッター(著)