このページ内の目次

THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく

ソール・パールマッター(著)、ジョン・キャンベル(著)、ロバート・マクーン(著)、花塚 恵(翻訳)

出版社:日経BP (2025/6/20)

Amazon.co.jp:アメリカ最高峰大学の人気講義

-

UCバークレー、ハーバード、シカゴ・・・超名門大で大展開!

面白すぎ・・・、まさに伝説!

ノーベル賞受賞の天才が考案、頭が良くなる科学的思考法

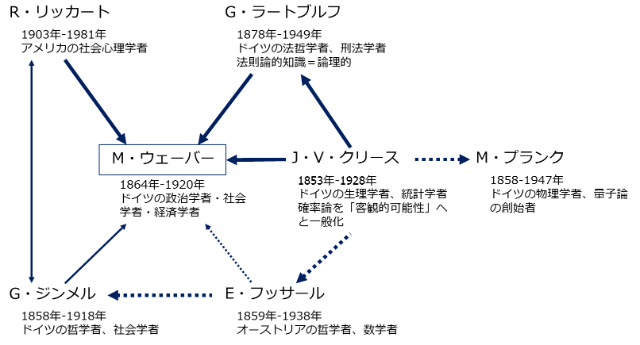

本書は、2011年ノーベル物理学賞を受賞し現在カリフォルニア大学バークレー校物理学教授、カリフォルニア大学バークレー校哲学教授、社会心理学者・法学教授・スタンフォード大学フリーマン・スポグリ国際研究所シニア・フェローの3人の著者が、3千年紀を豊かに生き抜くために適した「3千年紀(3M)思考」を解説した一冊です。

専門分野が異なる3人の著者の知識を結集していますので、すべての方々が、日常生活の中で科学的なアプローチを取り入れるうえで大変参考になります。

本書は5つのパートと18章で構成しており、著者らが刺激になると期待して選んだ思考実験や日常生活の事例を取り上げながら、科学的思考に不可欠な要素を解説しています。

パート1では、科学の世界で培われたカルチャーやツールに着目し、それを使いこなすことで、私たちが下す決断の指針となる「互いに共有する現実の理解が信頼できるものになる」ことを論じています。

問題の解決や世界を変えるために必要な「因果のレバー」を見つけ出すテクニックを紹介し、そのテクニックを使うときには、確信度の低下につながる統計的なノイズや系統的なノイズを特定する必要があることを説いています。(統計的:測定値にランダムなばらつき、系統的:一方方向に測定値が追いやられるケース)

パート2では、「蓋然的(がいぜんてき)思考」を取り上げ、不確実性に満ちた世界において、蓋然的思考は強力な武器になる可能性を秘めたツールであり、それを最大限に活用できるようになるためのテクニックを紹介しています。

「現実にもとづく」意思決定は、現実を蓋然的に理解する力に左右されることを説いています。

パート3では、「偽せば成る」という姿勢について論じ、これは科学者が複雑で解決に時間のかかる問題に取り組むときに活用してきた姿勢であり、そのコツを紹介しています。

科学的楽観主義、理解の順序、フェルミン推定の3つが身につくと、因果の要素、確率、系統的不確かさの原因、検出の基準などへの対策としての科学的思考「偽せば成る」の精神が強化され、世界に関する大小さまざまな問題に取り組みやすくなることを説いています。

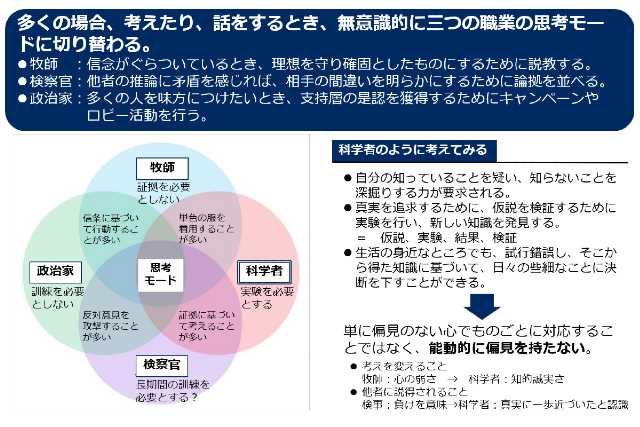

パート4では、経験から学ぶことを難しくしているのは、環境的要因だけでなく、多くは心理的要因であるとして、個々人の思考が間違った方向に向かうパターンを取り上げ、その実態を明らかにしています。

個々の思考を間違った方向に促す原因に目を向け、そうした思考の罠に陥らないようにするための新しいテクニックや既存のテクニックを紹介しています。

パート5では、集団で決断を下すことには個人で決断を下すことに比べて良い面も悪い面もあるとして、集団で決めるプロセスがどちらかの方向に動くときの条件を明らかにし、より効果的に決断を下すやり方やタイミングを検討しています。

他者と協力して問題を解決するとにきに何を土台にすべきか、集めうる限りの合理性と人間としての感情を巧みに調和させて、パートナー、チーム、社会、世界と共に問題を解決するにはどうすべきかを説いています。

本書に登場する概念の多くをすでに知っているという人はいると思うが、その前提には立たず、本文を読むなかで概念の意味がわかるようにした。

有効な概念やアプローチを一か所に集めて3M思考として提示したのは、それらを包括的にとらえれば、複雑な世界のなかをみんなで前に進んでいく筋道が形成されていくと考えたからだ。

それに、個人として、親や家族の一員として、グループや組織として、解析を必要とする情報や下す必要のある決断、立てないといけない計画や協力してあたる必要のある取り組みを抱えて日常生活を送るなかで、それらを知っておけば何かと役立つ。

THIRD MILLENNIUM THINKING

THIRD MILLENNIUM THINKING = 3千年紀思考、3M思考

3千年紀 = 西暦2001年から3000年、21世紀から30世紀

「THIRD MILLENNIUM THINKING」という言葉は、3千年紀に入ってから使用され始めたなかでも、とりわけ有効である概念やアプローチの総称である。

概念やアプローチは継続的に改善されていて、その起源となるものは伝統をはじめさまざまであるが、最大の功労者は最新バージョンの科学的思考である。

有効な概念やアプローチを集めて3M思考として提示し包括的に捉えれば、複雑な世界の中を皆で前に進んでいく筋道が形成されていく。

個人として、親や家族の一員として、グループや組織として、解析を必要とする情報や下す必要のある決断、立てないといけない計画や協力してあたる必要のある取り組みを抱えている日常生活を送る中で、それらを知っておけば何かと役に立つ。

「科学者でない人」こそ、科学が役に立つ理由

1.思考ツールは知能の「ハック」的な役割を果たす。

多様な言語と文化が混在する世界の中で、作業効率が向上し、成功する確率が高まるので、より信頼性の高い結果を生み出せるようになる。

2.情報の評価や知っていることと信じていることとの区別に活用できるパラメーターになる。

自分の盲点や偏見や制限を修正しやすくなり、解決できなさそうに見えても、諦めずに粘れるようになる。

3.思考ツールには、何世紀にもわたって集積されてた、人びとが協力し合うこと、考え方が異なる人びとが協力し合うことの本質的な価値に関する叡智も含まれている。

これまでにも大量のトライ・アンド・エラーを繰り返しているため、ゼロから始める必要はなく、少なくとも昨日のエラーの一部を今日は回避できる。

思考ツールは、科学者を長きにわたって導いてきたが、その大半は科学者以外の分野では使われていない。

思考ツールは汎用性が高いので、もっと多くの領域や状況で役に立つはずである。

情報や知識を評価するとき、不確実な状況下で決断を下すとき、生活に影響が及ぶ問題を解決するときに、個人で、コミュニティで、活用すべきである。

もっと多くの人びとが、思考ツールの活用に慣れることが、この先何年、何世紀と、人類と地球が繁栄を続けていくうえで不可欠である。

3千年紀を豊かに生き抜くためには、その千年紀に適した「3千年紀思考」が必要である。

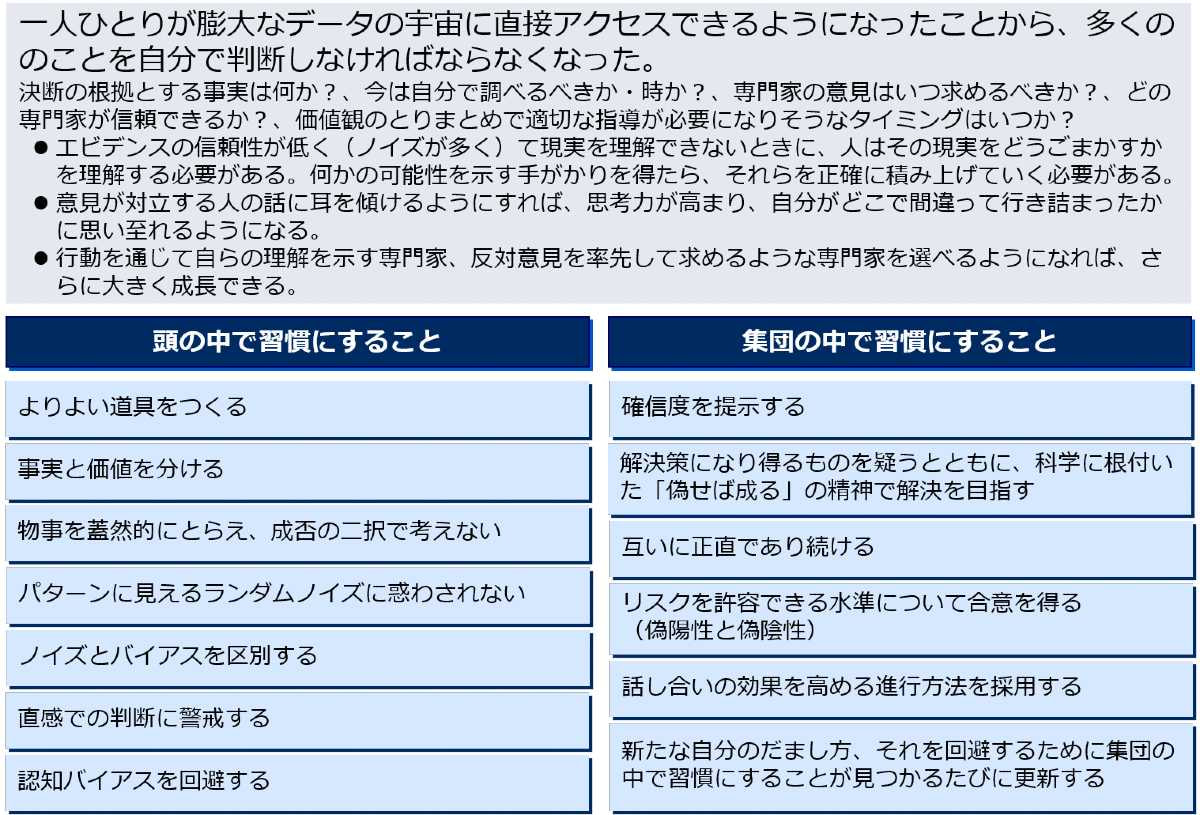

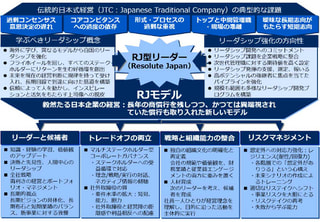

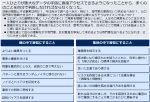

3千年紀思考を要する課題に対する重要なツール

『アメリカ最高峰大学の人気講義』を参考にしてATY-Japanで作成

本書を読んで、現実を受け止めるとともに、やりがいのようなものも感じてもらえたら幸いだ。

みなで力を合わせれば、これから3千年紀を、小さいものから世界規模のものに至るまで、ありとあらゆる問題やチャンスに新たな協力体制で向き合っていくものにできる。

誰もが栄華を極める楽園のような世界を思い描く必要はないが ―― その手前で急速に解決しなければならないことがたくさんある ――、そういう壮大な目標によって、やる気が出て勢いづく人もきっと出てくると思う。

3M思考を構成するものがあり、モチベーションがあり、ある程度の科学的楽観主義があれば、この千年紀を、人類全体がひとつの家族となって進化を遂げていくものにすることは不可能ではない。

まとめ(私見)

本書は、3千年紀を豊かに生き抜くために適した「3千年紀(3M)思考」を解説した一冊です。

3千年紀にふさわしい3M思考の土台となる概念や原理や手法を繰り返し登場させながら科学的思考を詳細に解説していますので、答えを得られない問題が多く存在する世界で、すべての方々が、個人としてだけでなく集団としても、最高の意思決定を行ううえで大変役立ちます。

私たちは、仕事やプライベートなどにおける活動の中で、健康上の問題、仕事の決断、社会政策や環境政策に関する決断をはじめとする多くの課題を抱えており、そのほとんどに高度な科学技術情報が関係しています。

そこで本書では、その情報が何を意味し、何を意味しないか、解決できる疑問はどれかを紐解いています。

そして取り上げている概念やツールは、扱う情報や解決したい問題が科学に関するものでなくても役に立つだけでなく、複雑で常に変わる世界で、人との交流を営む日々の生活にも適用できます。

集団で生きていく私たちの未来にとって重要なのは、「人びとが団結して力を発揮できる実践的なアプローチや理にかなった方法は、自分たちで考案していける」という考えを持つことであると主張しています。

現在、気候変動、世界的パンデミック、富の偏在化といった問題になりうる局面を迎えている中で、それらの脅威に対して皆で協力して対処し、部分的にでも3千年紀思考を活用すれば解決できるとしています。

そして、「科学の世界で得た経験から学べることがある」と繰り返し伝えています。

その多くは論理的思考におけるエラーモードに関するもので、日常生活に教訓として活かすことができます。

さらに、科学の世界から例を見つけてくるのは、科学から生まれた習慣や知恵や技術を利用して、思考の欠点を補えるようになります。

なお、認知バイアスの影響を防ぐ科学の方法論は、できたばかりでまだすべての科学分野に行き渡っていないので、本書を通じて数年は先を行く知識を身に着けるチャンスであるようです。

それは、「知らない状態」を利用して、公平な結果を得るようにすることが重要であるとしています。

知らない状態であれば、分析を終えるまでに行う決断は、すべて正直に行うことになるので、自分にとって好ましい結果や期待する結果を肯定しようとするバイアスが働くことはありません。

これを物理学者の間では「ブラインド解析」と呼び、それを行うには主要な結果を明らかにせずに問題点を見つけ出す方法を考案しなければならず、そのためには訓練が必要で、場合によっては想像力も必要になります。

特に、「どこでも効果」という現象は、ブラインド解析で相殺するのにうってつけであるようです。

「どこでも効果」とは、あるデータをさまざまな視点から捉えてさまざまな分析を行えば、自分が証明したいと思っている仮説の裏づけになりそうな結果が見つかるという現象のことで、その結果は実はランダムに発生したノイズに過ぎないというものです。

人間は後から自説を正当化するものを見つけるのが得意で、他の分析は違っても、たまたま自説と合致したに過ぎない分析に注目する傾向があるようです。

自分自身がイエスかノーを決めるとき、何かを数字で表さないといけないとき、次にとる行動を選ぶとき、その問いについてきちんと理解しないまま答えはわかっていると思い込むことのないよう常に警戒しなければなりません。

これからは、専門家を選ぶときや専門家の意見を受け入れようとするたびに、ブラインド解析の活用を心がけるべきだと思います。

本書のパート4までは「個人」の思考の合理性を見てきたのに対し、パート5では集団でより効果的に決断を下すやり方やタイミングについて掘り下げています。

集団の思考は、「個々人の思考の集合とはまったく別物なのか?」「集団は、部分の合意を上回る(下回る)のか?」といった疑問に対する悲観的と楽観的の両面の見解がある中で、系統的調査から明らかになったことを紹介しています。

個人だけのことであれば自分自身が意思決定すればいいのですが、多くの場合は関係者がいます。

集団で意思決定するとなると、対立しうるさまざまな関心事や価値観をはじめ、信頼できる事実や専門家に関する多様な意見を考慮する必要があります。

そこで、集団で協力して情報を評価し、互いの価値観を比較検討して吟味できるようになる方法についても論じていますので参考になります。

この数年で、社会の分断が猛烈な勢いで進んでおり、その分断には、科学や科学的知識と人びとが関係しているとしています。

それぞれが一緒に社会を前に進めていくための現実的な計画を共有し、そうした社会に対する理解を皆で共有したいのであれば、自らの思考にエラーが生じる可能性や、反対意見を知ると自分のエラーに気づきやすくなるという事実を受け入れなければなりません。

そして、日常生活においても、企業内での業務遂行においても、先行き不透明な状況で決断・意思決定していかなければなりません。

意思決定する際には、価値観、倫理観、恐怖感、目的といったものが、しばしば重要な要素になります。

現実について知っていることに基づいて決断しないといけないときでも、自分が持つ知識はすべて事実であると固守するのではなく、強く信頼する部分と多少疑う部分を残すようにして、新たな事実が判明するたびに信頼の比重を変えるという「蓋然的(がいぜんてき)思考」でいけば、必要に応じて決断の内容を更新していくことができます。

3千年紀に突入して直面する、3千年紀思考を要する以下の課題を突きつけています。

3千年紀思考を要する課題

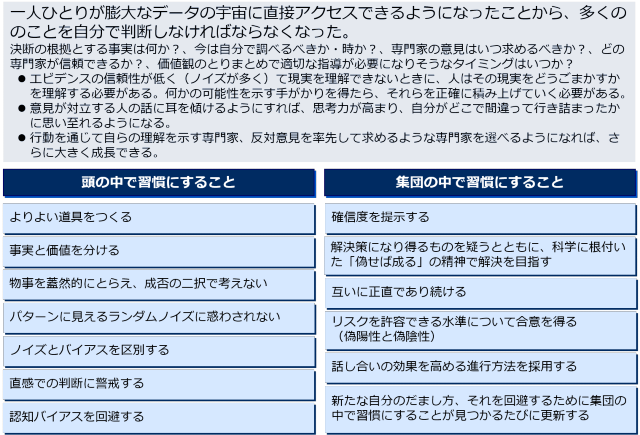

一人ひとりが膨大なデータの宇宙に直接アクセスできるようになったことから、さまざまなことを自分で判断しなければならなくなった。

- ・決断の根拠とする事実は何か?

- ・今は自分で調べるべきか・時か?

- ・専門家の意見はいつ求めるべきか? どの専門家が信頼できるか?

- ・価値観のとりまとめで適切な指導が必要になりそうなタイミングはいつか?

そこで、3M思考を活用して本当に信頼できる人間関係を構築すれば、信頼できる情報源のネットワークが生まれ、ひいては対立する意見の信頼性を評価する力が身につくとしています。

本書を通して強調しているのは、「科学的楽観主義を忘れずに、3千年紀にふさわしい3M思考で日々を生きようと思ったら、必然的にクリエイティブな生き方を送ることになる」というものです。

これまでにも経験がありますが、経験豊かな人にアドバイスを求めても気に入らない答えが返ってくれば、自分の聞きたい答えを返してくれる人が現れるまで何人もの信頼できる人に訪ねて回り、聞きたい答えを聞けたらアドバイスを求めるのを止める。

これは、科学の世界では往々にしてあるようで、そういう事態を避けるためのテクニックが考案されてきているそうです。

バイアスの影響を防ぐテクニックを体得すれば、誠実な仕事かどうか、自分を真実に近づけてくれるものかどうか、耳目を集めて人に巣食う偏見をあおるだけの作り話かどうかを見究める力がつき、本物の専門家と偽りの専門家の区別もつくとしています。

本書の科学的な思考を促すテクニックやツールを自分に合ったものにしていけば、最高の意思決定を行ううえで大変役立ちます。

本書は、認知バイアスを正しく自覚し、重要な決断や意思決定の質を上げられるとともに、新たな価値を生み出すための楽観的で建設的な考え方を学べる一冊です。

目次

はじめに ― 情報に圧倒されやすい時代を賢く生きる思考法

・「何も考えずに意思決定され、損する」ことは意外に多い

・ツールとしての科学―その輝かしい実績と影

・「科学者でない人」こそ、科学が役に立つ理由

・現代人に不可欠な科学的思考を理解し使いこなす

・カリフォルニア大学発・世界のエリート大学生に人気の「最新バージョンの科学的思考」講義

パート1 「現実」を知る

― 目の前の出来事を、科学的に理解するには?

第1章 決断、決断、また決断

― 「どうやって決断するかを決めること」が実はいちばん難しい

第2章 現実と、それを確かめるツールの使い方

― 感覚だけに頼らず科学のツールも信頼する

第3章 何が何を引き起こすのか

― 因果を科学的思考でとらえる方法

パート2 「不確実性」を理解する

― わからないことはわからないと謙虚に受け入れると、本質が見えてくる

第4章 状況に応じてスマートに意見を翻せる人は何が違うのか

― 蓋然的思考の凄い力

第5章 過信と謙虚さ

― 未知のものごとを正しく見通す力をつける

第6章 ノイズとシグナル

― 多すぎる情報から意味のあるものを見抜くには

第7章 「そこにないもの」を勝手に見るな

― 想像上のパターンに騙されないために

第8章 「少しでもマシなほう」を選ぶために

― 許容可能なエラーはどっち?

第9章 「統計的不確かさ」と「系統的不確かさ」

― 2種類の「測り間違い」とその対処法

パート3 「為せば成る」という姿勢

― 困難を乗り越え成功するために

第10章 科学的楽観主義

― 科学者たちはどうして「いずれは月に+B29到達できる」と挑み続けられたのか?

第11章 順序を立てる・概算を出す・上限と下限を決める

― 複雑な問題に取り組むための三大戦略

パート4 「思考の穴」に落ちないために

― なぜ「明らかな間違い」にいつの間にか陥ってしまうのか

第12章 人は意外に経験からは学ばない

― 習慣と認知バイアスからわかること

第13章 科学にも間違いはある

― 自分に騙されないために知っておくべきこと

第14章 「確証バイアス」から逃れるために

― 「ブラインド解析」を使いこなす

パート5 「力を合わせる」

― 集団に働く力学を科学で解き明かし日常に生かす

第15章 集団は知恵も狂気ももたらす

― 賢い人を集めても、優れた決断を下せるとは限らないが、やり方しだいでうまくいく

第16章 事実と価値を科学的に調和させるには

第17章 討論における課題

― 「生産的な話し合い」は実現可能か?

第18章 「最先端の科学的思考= 3M思考」に自分をアップデートするために

参考

THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく | 日経BOOKプラス

はじめに:『THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義 1000年古びない思考が身につく』 | 日経BOOKプラス

関係する書籍(当サイト)

-

CLEAR THINKING(クリア・シンキング)

大事なところで間違えない「決める」ための戦略的思考法

シェーン・パリッシュ (著)、土方 奈美 (翻訳)

出版社:日経BP (2024/2/15)

Amazon.co.jp:CLEAR THINKING -

シーナ・アイエンガー (著)、櫻井祐子 (翻訳)

出版社:NewsPicksパブリッシング (2023/11/20)

Amazon.co.jp:THINK BIGGER -

アダム・グラント(著)、楠木 建(監修, 翻訳)

出版社:三笠書房 (2022/4/18)

Amazon.co.jp:THINK AGAIN -

佐藤 俊樹(著)

出版社:岩波書店 (2019/1/30)

Amazon.co.jp:社会科学と因果分析

アメリカ最高峰大学の人気講義

-

THIRD MILLENNIUM THINKING アメリカ最高峰大学の人気講義

1000年古びない思考が身につく

ソール・パールマッター(著)、ジョン・キャンベル(著)、ロバート・マクーン(著)、花塚 恵(翻訳)

出版社:日経BP (2025/6/20)

Amazon.co.jp:アメリカ最高峰大学の人気講義

関連記事

前へ

書籍 スマート・ライバル ビッグ・テックと戦う企業 | フェン・ジュ(著)

次へ

NECの2025年度(2026年3月期)第1四半期決算は増収増益、Non-GAAP営業利益は約2.5倍と大幅増益