このページ内の目次

デジタルインパクト AIに任せるべきこと、任せてはいけないこと

スティーブ・ルーカス(原著)、Boomi株式会社(編集)、藤原雅夫(編集)

出版社:Boomi株式会社 (2025/9/19)

Amazon.co.jp:デジタルインパクト

-

ビジネスパーソンのためのAIトランスフォーメーション入門書

AIで変革する

本書は、BoomiのCEOである著者が、AIが進化する今だからこそ、テクノロジーを人のために活かす方法をわかりやすく紹介した一冊です。

急速に進化するAIの時代において、企業はデジタルの分断と複雑化するデータという共通課題を解決し、テクノロジーの力を人の力につなげるための方法を明らかにしています。

企業のデジタル戦略を策定・推進しているCEOやCIO、AIを活用して改革を目指しているリーダーの方々にとっての道標となります。

なおBoomiは、AI駆動のオートメーション領域をリードする米系グローバル企業(日本法人のBoomi株式会社は2024年に設立)で、高度なAIを備えたプラットフォームを提供し、API管理、システム・データ連携、データ管理、AIエージェント管理を通じて、企業の業務自動化と迅速な成果創出をしてしている企業です。

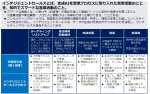

本書は9章で構成しており、あらゆる企業がアプリケーション・データ・API・AIエージェントといったビジネスデータを互いにつなぎ合わせることがDXを推進するうえでの中核であるとして、ビジネスを正しい方向へと導くための道標を示しています。

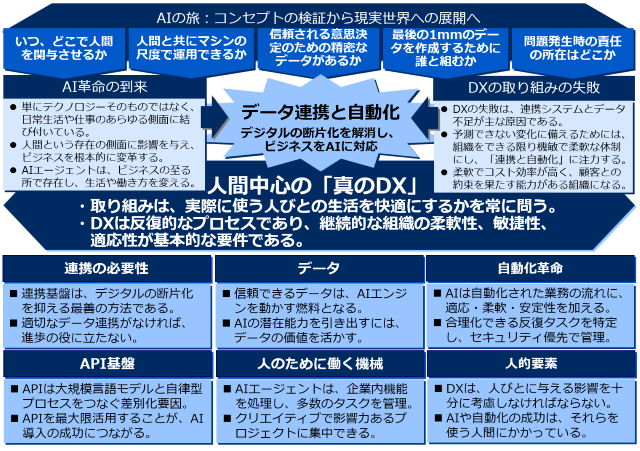

- ・第1章では、予測できない変化に備える方法は、組織をできる限り機敏で柔軟な体制にすることであり、そのためには「連携と自動化」に注力する必要があることを示しています。

そこで、オーストラリア赤十字社が困っている人びとを効果的に支援している事例を紹介したうえで、DXの取り組みが失敗する理由を明らかにし、AI革命の歴史と方向性、対応策を解説しています。

- ・第2章では、単一の「連携基盤」は、「デジタルの断片化」を抑える最善の方法であることを示しています。

そこで、米国がん協会がプロセスを自動化するIT戦略によって患者を支えている事例を紹介したうえで、アプリケーションの分断を引き起こす要因に迫り、連携の欠如がいかにビジネスの成功を妨げているかを考察し、CIOがシステムとデータベースの接続という課題にどう立ち向かえばいいのかを解説しています。

- ・第3章では、AIの潜在能力を引き出すためにはデータの価値を活かすことが重要であることを示しています。

そこで、ノースカロライナ州保健福祉局がデータ連携によって人びとの生活を向上させている事例を紹介したうえで、AI時代にビジネス価値を提供するには、信頼できるデータが不可欠であることを解説しています。

- ・第4章では、AI時代に自動化を最大限活用して勝利を素早く勝ち取るためには、合理化できる反復タスクを特定する必要があることを示しています。

そこで、高齢者介護サービスを展開している南オーストラリアの組織(カラリ)がシステム連携とデータ自動化をどう活用したかの事例を紹介したうえで、システム連携の力は業務の流れとプロセスの自動化にあり、AIは自動化された業務の流れに、優れた適応性、柔軟性、安定性を加え、自律型エージェントは自動化を次のレベルに進化させることを解説しています。

- ・第5章では、APIを最大限に活用することは、企業がAI導入を成功するだけでなく、変化する市場での競争力にも直結することを示しています。

そこで、コロラド州信用組合がAPI連携によって組合員の保護をしている事例を紹介したうえで、APIは大規模言語モデルと自律型プロセスをつなぐものとして企業に普及するようになるため、API管理に対する考え方を再考する必要があることを解説しています。

- ・第6章では、エージェントはビジネス効率と生産性を劇的に向上させ、人びとがクリエイティブで影響力のあるプロジェクトに集中できるよう支援するものでることを示しています。

そこで、トロピカーナ・ジュースが厳しい納期に対応するためにデータ連携を活用した事例を紹介したうえで、AIエージェントの機能紹介に加え、近い将来には多数のタスクを管理し、企業内の多くの機能を処理するようになることを解説しています。

- ・第7章では、組織全体で単一の連携基盤を構築し、連携、自動化、データ管理、API管理、エージェント管理といった、さまざまなニーズに対応できるプラットフォームが必要であることを示しています。

そこで、トニーズチョコロンリー社がビジネスの成功と社会正義をどのように両立しているかの事例を紹介したうえで、AIで成功するためには新しい種類のデータ連携と自動化プラットフォームが必要であることを解説し、データ連携に関するベンダー各社への12の質問を紹介しています。

- ・第8章では、企業が直面するデータ管理に関する基本的な課題を解決することは、AIを活用した実践的なユースケースを実現するうえで不可欠であることを示しています。

そこで、ネイチャー・フレッシュ・ファーム社が野菜・果物の品質と収穫向上に向けたAI導入事例を紹介したうえで、AIから実用的な事業価値を見出すためには具体的なユースケースを明確にし、試行錯誤を繰り返し、成果を常に評価する必要があり、合わせてコンプライアンスやガバナンスの重要性を解説しています。

- ・第9章では、DXで成功するためには、単に会社の効率化だけでは不十分で、人びとの生活に永続的にプラスの変化をもたらすのが大切であることを示しています。

そこで、コーネル大学がシステム連携とプロセス自動化で「連携したキャンパス」をどのようにつくり上げていったかの事例を紹介したうえで、成功を思い描く力が成果を引き寄せるとして、その方向性を解説しています。

すべての組織とリーダーは、AIがよりよい成果を生み出す方法を改めて考え直す必要性に迫られています。

大変革の力を利用できるか否かは、AIを使いこなす能力にかかっていますが、本書を読んでいれば失敗することはないでしょう。

努力と理解を通じてDXを実現し、AI主導型の変革に人間の力を加えれば、成功を収めることができるはずです。

デジタルインパクト

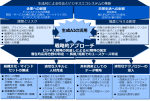

『デジタルインパクト』を参考にしてATY-Japanで作成

「AI革命」の到来

メインフレーム時代(1960年代~1970年代)

集中型コンピューティングシステムが、大規模なデータ処理とストレージを実現する。

PCとクライアント/サーバーの時代(1980年代~1990年代)

マイクロプロセッサの発展に伴い、コンピューティングのパワーが大衆の手に届くようになる。

インターネット時代(1990年代~2000年代)

ウェブ、電子メール、電子商取引の普及により、グローバルな「データ連携」がかつてない大容量の情報交換を可能にする。

モバイル時代(2000年代)

2007年6月29日に発売されたアップル社のiPhoneは、モバイル機器に対する考え方を一変させ、手のひらでの接続を可能にした。

クラウド時代(2010年代~現在)

従来のデータセンターからコンピューターシステムのリソースが切り離されることで、スケーラビリティと柔軟性を効能にするクラウドデータサービスやSaaSアプリケーションげと軸足が移る。

AI時代(2022年~現在)

2022年11月30日 OpenAI社は、質問に対して人間のようなテキスト応答を作成する大規模言語モデルを搭載した「会話型チャットボット」を発表し、多くの人びとがAIの可能性と危険性に気づき始めた。

AI時代がそれ以前の時代と異なるのは、単にテクノロジーそのものではなく、日常生活や仕事のあらゆる側面と密接に結びついている点にある。

私たちは、人間という存在のあらゆる側面に影響を与えビジネスを根本的に変革する、驚くべきデジタル時代の転換期にいる。

変化は考えているよりも速く進む中で、本質的な問題は「DXとAIの融合」がビジネスと生活にどのような影響を与えるかということである。

AIの爆発、次世代レベル「AIエージェント」登場

規模の大小や業種に関係なく、あらゆる企業がAIモデルを導入し、カスタマーサポート、サプライチェーン管理、ソフトウェア開発、予測分析、リスク管理、不正検知、人事などの改善を図る必要性に迫られいる。

CEOは、次の3点を早急に考えなければならない。

- ・事業のどの部分にメリットがあるか

- ・ひとつのアプリケーションから多くのアプリケーションへ、どのようにスケールアップするか

- ・当らなツールがどのように業界を再構築するか

AIエージェントとは、プログラミング、学習行動、データ入力に基づいて、人間に代わって自律的または半自律的にタスクやサービスを実行するAIを使用した、ソフトウェアである。

AIエージェントは、人間の直接的な介入なしに独立して行動できるようにプログラミングされていて、タスクの実行、ルーティン作業の完了、そしてビジネス上の基本的な意思決定を自動化する。

次世代レベルの「AIエージェント」は、ソフトウェアアプリケーションやツールの活用、会議のスケジューリング、メール送信、データ分析といった多くのことができるようになる。

- ・エージェントの第一世代は、人間が作業効率を向上できるようにすることで、カスタマーサクセス、財務、人事などにも影響を与える。

- ・今後は、ビジネスの至る所に存在し、あらゆることに関わってくるようになり、生活や働き方を変えていく。

大切なのは、このチャンスをつかむ準備が私たちにあるかどうかです。

飽くなきチャレンジ精神で、このテクノロジーの活用に備えることです。

データ連携に対する戦略を持たない企業は、その戦略を取り入れた企業に取って代わられます。

しかし「連携と自動化」に絶え間なく注力すれば、あなたの会社は勝者の仲間入りをする準備を整えられ、記憶に残るインパクトを与えることができるはずです。

まとめ(私見)

本書は、AIが進化する今だからこそ、テクノロジーを人のために活かす方法をわかりやすく紹介した一冊です。

急速に進化するAIの時代において、企業はデジタルの分断と複雑化するデータという共通課題を解決し、テクノロジーの力を人の力につなげるための方法を明らかにしています。

企業のデジタル戦略を策定・推進しているCEOやCIO、AIを活用して改革を目指しているリーダーの方々にとっての道標となります。

今はAI時代の初期段階ですが、AIに関する方向性を示したうえで、AIの可能性を活用し、企業の生産性とイノベーションを実現する未来へと導く指針を提供していますので、自社における戦略を考えるうえで参考になります。

また、章の初めには組織の素晴らしいストリー(事例研究)として、革新的な方法でデータを連携し、人びとの生活に真の変化をもたらしている様子を紹介しています。

災害後の支援活動の効率化、持続可能な農業の推進、大学での学生サポートの強化など、テクノロジーの力によって変革を実現した事例を、専門用語を使わずにわかりやすく記述しています。

それぞれの事例は各章テーマにおける特徴的な活動事例ですが、共通して言えることは、テクノロジーが人間に与える影響を各組織がミッションの一環として重視していること、その活動を正しく行えばDXは世界を変えられることが理解できます。

なお本書では、DXは自然に実現するものではなく、AIも同様にテクノロジーの問題ではないと警告しているのも注目しています。

DXプロジェクトの失敗は、連携システムとデータ不足が主な原因であるとして、「連携と自動化」が不可欠であると強調しています。

そのうえで、DXは反復的なプロセスであり、継続的な組織の柔軟性、敏捷性、適応性が基本的な要件であるとしています。

そして、DXプロジェクトは「実際に使う人びとのい生活を快適にするのか」「本当に人の役に立っているのか」を問い続けることが必要であることが理解できます。

本書では、「AIの真の力は、完全に異なるシステムをつなぎ、段変化されたプロセスをリアルタイムで業務の流れに変える能力である」と主張しています。

しかし現実においては、長年の歴史の中で企業や組織は累積的に進化し、最適化してきているため、「断片化されたシステム」「孤立化したデータ」「分断されたプロセス」が社内に複雑に絡み合う混沌とした状態になっている組織も少なくないのが実態であると思います。

今や企業はAIを活用し、その規模を拡大し、そこから利益を生み出す方法を試行錯誤していくことが必要です。

その際には、ガバナンスも同時並行で構築していかなければなりませんが、AIを活用してビジネスプロセスを強化する可能性を見逃してはいけないと思います。

一方では、ビジネスをAI対応にすることも必要で、それを実現するためには「途切れることのないデータ連携」と「自動化されたプロセス」であることも理解できます。

この活動がDXを成功させ、AIによるイノベーションを実現するための方法であり、重要なのは一時の結果ではなく、継続的で前向きな変化を生み出し続けることです。

そのためには、トップのリーダシップのもとで、企業内全員が意識改革し、AIを活用する文化を根付かせていかなければなりません。

著者は、API管理、システム・データ連携などを行うプラットフォームを提供する企業のCEOであることから、「データ連携と自動化」を強調することは理解できます。

そして、複雑なデジタル環境を簡素化するためには、組織全体で単一の連携基盤を構築し、連携、自動化、データ管理、API管理、エージェント管理といった、さまざまなニーズに対応できるプラットフォームが必要であると主張しています。

確かにAIは、企業内、必要によっては企業外のデータ(RAG:検索拡張生成)を学習してユーザーの指示に応えますので、AIを効果的に活用するためには信頼できるデータを整備し、適切にデータ連携することが必要となりますので、「データ連携と自動化」の重要性に納得感もあります。

- ・AIモデルを訓練し、継続的に微調整していくためには、独自のビジネスデータに途切れないアクセスをする必要がある。

- ・モデルを的確に調整するためには、プロセスの自動化を可能にするシステム間の、単一で独立した連携基盤が必要である。

- ・イノベーションを予測できない環境で変化に備える方法は、できる限り機敏に、柔軟になることであり、「データ連携」がそれを実現してくれる。

著者は、AIは強力なデータ基盤なしには成功しないし、企業は組織という網の目全体にAIを組み込まなければならないと説いています。

それは、組織は「データを迅速に連携」し、「プロセスを途切れないように連携」し、「関連性の高い体験を状況に応じた形で提供」しなければならないということになります。

AIは、ビジネスのあり方に構造的な転換をもたらす可能性があります。

AI時代において企業が成功するためには、システムの「連携と自動化」に常に注力していかなければいけませんし、それが「AIを活用したDX」を推進する方法であると思います。

しかしDXで問題となるのは、テクノロジーそのものに焦点を当てすぎていて、それが人びとに与える影響を十分に考慮していないことです。

AI活用も強力ですが、その成功はそれらを使う人間次第であり、人間中心のアプローチがなければ、最先端のテクノロジーでも失敗に終わることを気づかしてくれる一冊です。

目次

はじめに

序文 AI主導で人間の力が加われば万全

序章 AI時代の「デジタル化」は必然

第1章 AIで「混沌」の世界から抜け出る

事例研究 自然災害でも、AIの活用で、人命も資産も守れる

第2章 連携と自動化で「断片化」がなくなる

事例研究 重症患者でも、AIの活用で、命を救うことができる

対談 AI時代をCIOが動かす ― ラリー・クインラン氏

第3章 分断された大量の「データ」をつなぐ

事例研究 パンデミックの危機でも、AIの活用で、大勢の衛生管理ができる

対談 AIが産業に革命をもたらす ― マーク・フィールズ氏

第4章 「連携と自動化」で効率が上る

事例研究 高齢者向け事業でも、AIの活用で、利益の上がる経営ができる

対談 AIとテクノロジーが成功に導く ― ベッツィ・アトキンス氏

第5章 AIの未来は「API」がつくる

事例研究 地域が問題を抱えていても、AIの活用で、住民の生活を向上できる

第6章 AIの未来は「エージェント」がつくる

事例研究 設立間もない会社でも、AIの活用で、世界有数の会社になれる

対談 AIは人間を中心に考えて進む ― ヴィシャール・シッカ氏

第7章 「AI主導型」のシステムに必要なもの

事例研究 ビジネスと社会貢献は、AIの活用で、並行してうまくいく

対談 万全の準備でAIの能力を全開にする ― ポール・コーミエ氏

第8章 実践的AIの「仕組み」をつくる

事例研究 温室経営でも、AIの活用で、おいしい農産物を大量につくれる

第9章 AIを人のために活かす

事例研究 大学経営でも、AIの活用で、教育レベルを向上させられる

参考

Boomi株式会社 | あらゆるものを繋ぎ、あらゆる可能性を

Boomi CEOのスティーブ・ルーカスが語る『Digital Impact』の5分間インタビュー

関係する書籍(当サイト)

-

-

シグマクシス(著)

出版社:日経BP (2025/6/14)

Amazon.co.jp:AIエージェント革命 -

生成AI活用の最前線

世界の企業はどのようにしてビジネスで成果を出しているのか

バーナード・マー(著)、株式会社クニエ デジタルトランスフォーメーション担当、NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ(翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2025/3/5)

Amazon.co.jp:生成AI活用の最前線 -

ユヴァル・ノア・ハラリ(著)、柴田 裕之(翻訳)

出版社:河出書房新社 (2025/3/5)

Amazon.co.jp:NEXUS 情報の人類史 下: AI革命 -

The Intelligent Sales

AIを活用した最速・最良でクリエイティブな営業プロセス

今井 晶也(著)

出版社:翔泳社 (2024/4/25)

Amazon.co.jp:The Intelligent Sales

デジタルインパクト AIに任せるべきこと、任せてはいけないこと

-

デジタルインパクト

AIに任せるべきこと、任せてはいけないこと

スティーブ・ルーカス(原著)、Boomi株式会社(編集)、藤原雅夫(編集)

出版社:Boomi株式会社 (2025/9/19)

Amazon.co.jp:デジタルインパクト

関連記事

前へ

富士通の2025年度(2026年3月期)第2四半期決算は増収増益、調整後営業利益と当期利益は過去最高益

次へ

書籍 DX成功の鍵 トップが変える企業の未来 NECが挑んだ変革の記録 | 小玉 浩・森田 隆之(著)