このページ内の目次

アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図

シバタ ナオキ(著)

出版社:日経BP (2025/8/8)

Amazon.co.jp:アフターAI

-

きたる「アフターAI」の時代の羅針盤となる

先行者たちの知見が満載!既に変革が決まっているDX/AIパターンが、先端事例と日本実践フレームで分かる

シリコンバレー1000社以上から読み取れる最先端トレンド × 日本のAI導入最前線の実績あるゲスト講師陣

関連書籍

2025年11月01日 スティーブ・ルーカス『デジタルインパクト』Boomi株式会社 (2025/9/19)

本書は、NSV Wolf Capitalにて、パートナーとして、シリコンバレーの新興VCへのファンド投資、スタートアップへの直接投資を担う著者が、生成AIのビジネス実装を手助けするための「未来地図」を示した一冊です。

生成AIの動向を俯瞰し、職種や業種の最新動向を米国最前線のスタートアップ事例を含めて整理し、日本で生成AIのビジネス実装を進めているトップランナーの生の声を紹介しながら、生成AIの未来地図を解説していますので、ビジネスリーダーの方々が、生成AIに関する最新の海外トレンドを確認し、自身の組織にとっての適切な使い方や導入を判断するうえで大変参考になります。

本書は10章で構成し、大きく分けて3つの視点から生成AIビジネスの「未来地図」を整理しています。

一つ目の視点の「2つの基礎」は、生成AIによってこれまで不可能だったことがどのように可能になるのかという基礎原理を解説しています。

- ・第1章では、生成AIを「どう使うか」という具体的に検討する段階に入ったとして、生成AIを構造的に捉える5つの波、スタートアップに見る生成AI戦略の動向を整理し、生成AIがどのように産業や社会に変革をもたらすのか、その先の未来ではどのようなゲームチェンジが起こりそうなのかを俯瞰しています。

- ・第2章では、人間を介さずに自律的に働くAIエージェントは日本の付加価値を生み出す有効手段となり得るとして、その定義や効果、導入のレベルや活用ポイントを整理し、AIエージェントの今と今後を解説しています。

二つ目の視点の「6つの職種」は、生成AIによってもたらされる業務領域での変革を理解するために、業界を問わず生成AIに大きく影響を受ける職種を6つ取り上げて、アフターAIの世界がどのようになるかを解説しています。

- ・第3章は「顧客対応・カスタマーサポート」

生成AIのインパクトが大きい領域の一つであるとして、24時間の多言語対応、パーソナル化の動向を示し、企業が導入する際の留意事項を整理しながら、多くの企業に普遍的にある業務としての将来を確認しています。

- ・第4章は「マーケティング・クリエティブ」領域

マーケティングプロセスの自動化からブランド価値の提供まで大きなインパクトをもたらす領域であるとして、生成AI時代のマーケティング、マーケティングプロセスの6つの領域やAI活用の3階層を整理したうえで、企業内での生成AI活用の留意点、日本の戦い方を解説しています。

- ・第5章は「営業・セールス」

これまでの領域とは関わり方が少し異なる境域として、営業の変革スコープや有効領域を整理し、人間と人間の関係性を高める業務に注力できる方向性を視野に入れながら、生成AIが営業の生産性を高め、企業業績に結びつける世界を紐解いています。

- ・第6章は「組織・HRテック」

システミックHRモデルや最近のHRテックの流れを整理したうえで、スキルデータの活用と日本型雇用のいいとこ取りのためのHRテックやスキル起点のHR変革などを示しながら、採用・人事において可視化されたスキルを軸にどのように変化していくのかを解説しています。

- ・第7章は「モビリティ・ロボット」

これまでの既存産業の中の職種から横串の領域に視点を変え、AIトレンドの4段階目「物理AI(フィジカルAI)」の世界を示したうえで、リアルとバーチャルの融合が生む新たな価値サイクル、自動運転を中心とした今後について解説しながら、効率的に、スムーズに、安全に人やモノが移動でき、新しい価値を生み出す様を見ています。

- ・第8章は「ガバナンス・セキュリティ」

生成AIが道を踏み外さないためのガードレールとして、ガバナンス・セーフティーの重点、規制と国際協調のバランスの在り方を整理したうえで、技術的リスクと社会的リスクの双方からの対応で世界から注目されている日本の取り組みを紹介しながら、悪用などのリスクを抑えて安全に運用するための方策について、技術の視点だけでなく、人間や社会がどのように変化していく必要があるかを説いています。

三つ目の視点の「2つの業種」は、特定の業界に特化したバーチカルAIがどのようにビジネス実装されていくかをイメージしやすくするために、ヘルスケアとフィンテックの業界トレンド・事例を解説しています。

- ・第9章は「ヘルスケア」

業界に特化した生成AIアプリケーションで、健康に関することを目的として人体に関する固有のデータを取り扱う分野であるとして、グローバル動向や技術的ポイントを整理し、ヘルスケア先進国としての日本への期待を示しながら、セキュリティを確保し、業界の変革を推進する生成AI活用の最新の姿を紹介しています。

- ・第10章は「フィンテック」

財務体質を改善することを目的として財務データを取り扱う分野であるとして、人生に寄り添う提案力と高いセキュリティ対応の両立に向けた技術的ポイントや導入フレームワークを整理し、生成AIの「知識の民主化」が金融DXを牽引することを説きながら、新しい価値を生み出し、安全を守るアフターAI時代フィンテックの世界を紹介しています。

「課題先進国」である日本において、大量の業務データを保有している伝統的な既存産業の大企業にこそ、生成AIを正しくビジネス実装できれば大きな成長が実現できます。

いま求められているのは「様子見」ではなく「試行と学習の速度」です。

生成AIの波は、勇気ある企業の帆を確実に押し広げてくれるでしょう。

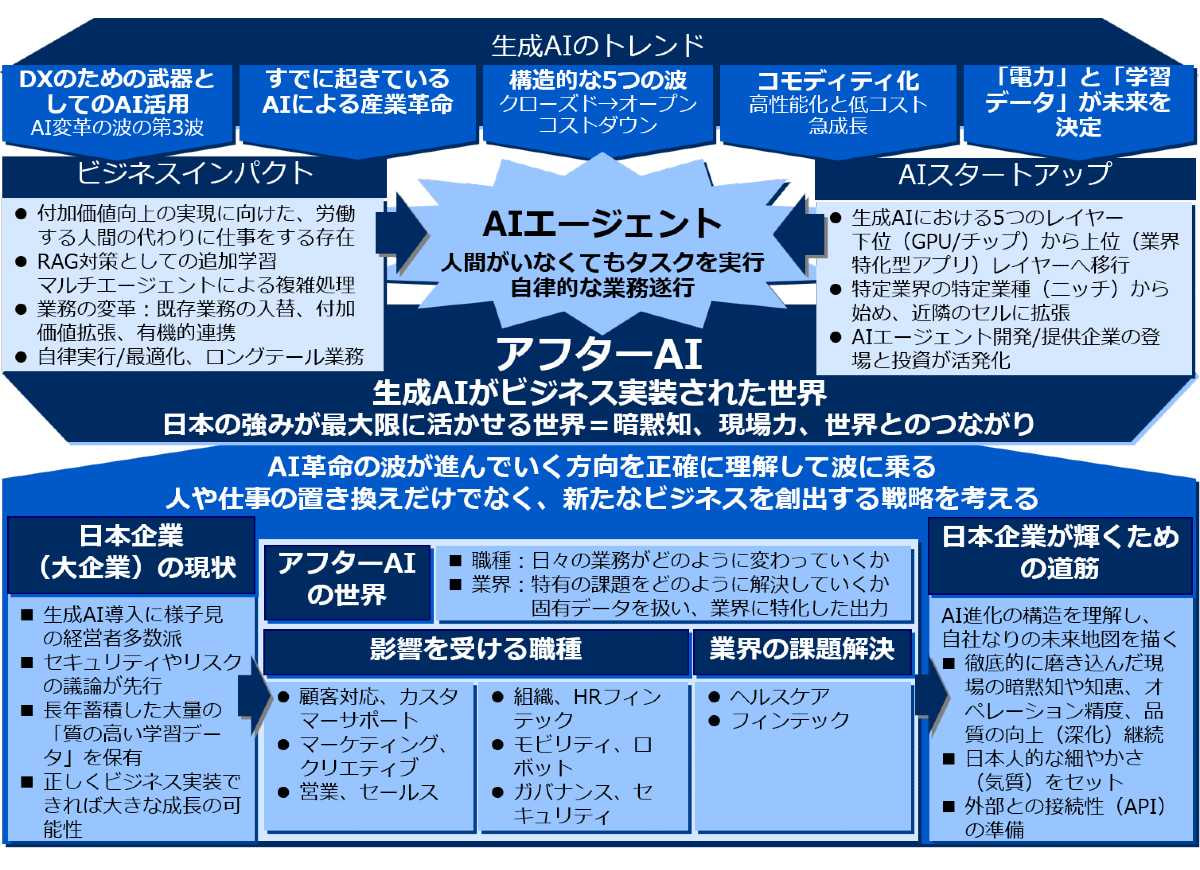

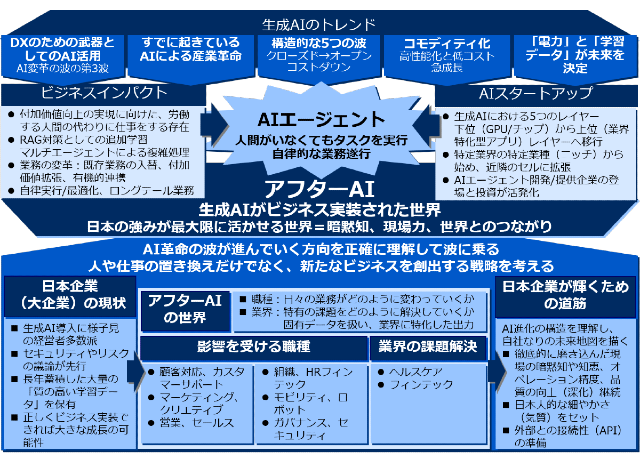

生成AIの全体像

『アフターAI』を参考にしてATY-Japanが作成

生成AIを企業がビジネスで活用することが、当たり前のものになりつつある。

「生成AI」という言葉が単なるバズワードであった時期を過ぎ、「どう使うか」を具体的に検討する段階に入っている。

DX(デジタル変革)のための武器としてAIが活用できることが大きなゴールとなる。

AIの進化の中では、人や仕事の置き換えをするだけでなく、新しいビジネスが生まれる。

AI変革の5つの波(Dreamforce 2024 Main Keynote with Marc Benioff)

実際に大切なのは、「どこで戦いを起こして、どこで波に乗るか」といった戦略である。

波を作ることではなく、進んでいく方向を正確に理解して波に乗ることである。

AIという波が、「どのように産業を破壊させ、進化させていくか」ということがわかれば、アフターAIの世界の全体像の読み解き方の基本となる。

第1波:予測や認識

第2波:コパイロット(副操縦士:目的地に向かうサポート)

第3波:エージェント(人間の代わりになりながら、人間と連動して稼働)

第4波:ロボットとの協調(物理的な世界の仕事をAIが支援)

第5波:AGI(汎用人工知能:人間の問題をほぼできるようになる世界)

生成AIを構造的に捉える5つの波

5つの波を見究めて、落ちる速度よりも早く変革する。

1.生成AIの加速的進化:創発的進化、ティール10倍則、AI×DX

2.AGI(汎用人工知能)、ASI(人口超知能)、シンギュラリティ―:エネルギー変革、バイオ素材

3.AIネイティブ スタートアップ:イノベーションのジレンマ、効率化し高速化した開発

4.ビックテック:規模の経済、限界利益ゼロ、先行大手の機能拡張

5.既存産業内競争:AIによる言語差の吸収、インフレ円安での競争力減少、組織的無能

生成AIにおける5つのレイヤー(AIネイティブ スタートアップやビックテックの視点)

- ・(最上位レイヤー)業界特化型アプリケーション:スタートアップ

- ・汎用型アプリケーション:GitHub Copilot、Adobe Firefly

- ・LLMモデル:オープンAI、Anthropic

- ・インフラ・MLOps(機械学習オペレーション)・ツール:AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、Databricks

- ・(最下位レイヤー)GPU/チップ:NVIDIA、AMD、Intel、IBM

今後の生成AIの業界を見るとき、下位レイヤーから上位レイヤーへと中心が移りながら業界規模が拡大していく。

ChatGPTやClaudeのような最先端AIモデルも、将来的にはモジュールとして簡単に取り込めるようになります。

大切なのは、AIの最先端技術を追いかけることではなく、自分たちの現場力と人間力を深化させることです。

AIの進化の構造を理解し、自分なりの未来地図を描く。

自分たちの強みを自覚し、それを徹底的に磨き込む。

そうすることで、イノベーションを持ったパートナーが自然と集まり、あなたの組織は自分らしさの中で輝いていける。

まとめ(私見)

本書は、生成AIのビジネス実装を手助けするための「未来地図」を示した一冊です。

生成AIの動向を整理した「2つの基礎」に続き、「6つの職種」「2つの業種」の最新動向を米国最前線のスタートアップ事例含めて紹介し、日本で生成AIのビジネス実装を進めているトップランナーの生の声に基づいた「リアルな日本企業の生成AI実装」を解説しています。

ビジネスリーダーの方々が、生成AIに関する最新の海外トレンドと日本における実装の動向を確認し、自身の組織にとっての適切な使い方や導入を判断するうえで大変参考になります。

著者は、ベンチャーキャピタルのパートナーとして、シリコンバレーの将来有望なファンドやスタートアップを初期に発掘し投資を行っている方です。

そして、500社超の生成AIの成功事例を集めた「生成AI事例集」を日本企業向けに提供し、過去2年間にシリコンバレーを中心に生成AIスタートアップ1000社以上を見ています。

その著者が、最新の事例紹介と独自の考察を解説していますので、新鮮かつ具体的な内容になっています。

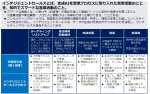

本書は、各章ごとの構成を「この章のポイント」「トレンドを知る」「スタートアップに学ぶ」「アフターAIを見る」に統一していますので、非常に読みやすくなっています。

- ・この章のポイント

章のポイントとその概要を簡潔に整理し、対象となるページを示しています。

- ・トレンドを知る

グローバルのトレンドや分析データを示しながら、章のテーマに関する動向を解説しています。

- ・スタートアップに学ぶ

シリコンバレーのスタートアップ各社の概要や特徴および活動状況を解説しながら最先端事例を紹介しています。

- ・アフターAIを見る

日本のビジネス現場で、生成AIのビジネス実装を進めているトップランナーをゲスト講師として招いて、章のテーマに関する生の声を紹介しています。

なお、著者がまとめた米国の生成AIスタートアップの先進事例に加え、参考文献や動画のリンク集をダウンロードできるサイトを紹介していますので、本書の内容をより詳しく理解するうえで役立ちます。

NVIDIAのジェイスン・ファン(Jen-Hsun Huang)社長兼CEOが、2025年CESの基調講演で説明した「AIのトレンド4段階」によると、現在は3段階で、今後の4段階目にはデジタルのバーチャル空間からAIの活躍の範囲が広がると予想しています。

- ・1階段目:認知するAI(Perception AI) → 認知や予測

- ・2階段目:生成AI(Generative AI) → 物事の理解

- ・3階段目:エージェントAI(Agentic AI) → 自律的な判断やエージェント同士の協働

- ・4階段目:物理AI(Physical AI) → 物理空間の中にAIを適合

AIエージェントは今年2025年が元年とも言われていますが、現段階では人間が事前にパスをすべて定義し、定義ステップ内で自律的にタスクを判断する段階ですが、大規模言語モデルの推論機能が向上すれば、ステップ定義なしで自律的にタスクを判断するようになると予想されます。

その段階に移行するには、共通プロトコルの策定、セキュリティ確保などの技術的な課題がありますが、時間を経て解決していくと思います。

また本書ではシリコンバレーの最先端事例を紹介していますが、いずれ日本語対応して国内でも使用できるようになるサービスもあるかもしれません。

しかし、日本の制度や商習慣に合わない部分もあるかもしれませんので、自社への有効性や適応の可能性を確認して導入することが必要となります。

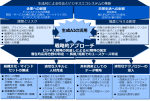

本書では、大量の業務データを保有している伝統的な既存産業の大企業にこそ、生成AIを正しくビジネス実装できれば大きな成長が実現できるとしています。

大企業は多岐・多段階の業務プロセスと多業務量の企業が多いので、生成AIを導入することで規模的なメリットがあるのは確かだと思います。

また、大企業は生成AIのビジネス実装に不可欠な大量の「質の高い学習データ」を、長い歴史を経て蓄積していますので、それらは優位となる要因です。

しかし、中小企業や小規模事業者にも、生成AIの導入効果はあると考えています。

これまでは人材不足が課題となっていましたが、多くの業務を生成AIに任せることができれば人を雇わなくても業務を遂行してくれます。

そして、磨き上げてきた現場力や暗黙知を生成AIに学習させれば、自社の強みをさらに強化する武器となるはずです。

生成AIは、国内業務パッケージにも機能の一部として組み込まれてきています。

さらに、特定の職種や業種に特化したシステムやサービスも展開し始めています。

本書で解説している6つの職種(顧客対応・カスタマーサポート、マーケティング・クリエティブ、営業・セールス、組織・HRテック、モビリティ・ロボット、ガバナンス・セキュリティ)は、ほとんどの企業で遂行しているはずです。

どの職種から生成AIを実装していくかは、自社戦略に基づいて優先順位と実装レベルを判断していく必要があります。

そして、2つの業種(ヘルスケア、フィンテック)について解説していますが、生成AI実装によって自社の業種がどのように変革していくかを想定して、具体的な対策を開始していかなければ生き残れなくなるかもしれません。

現在はAIエージェントの段階ですが、既存業務の置き換えによる効率化だけでなく、業務プロセスの改革、さらには新たな価値を創造するための武器になり得ます。

そのためには、トップがリーダーシップを発揮し、自社の戦略を策定して、DXを推進し、その中で強力な武器となる生成AI活用戦略を立案・実践し、合わせて生成AIを実装するための体制やガバナンスを確立することが必要です。

生成AIは未だ発展段階の途中ですので、その動向や変化の方向を確認して、自社への有効性を見究めて導入することが重要です。

本書は、生成AIがビジネス実装された後の「アフターAI」の未来地図をイメージでき、自らの組織への導入を具体化していくうえで大変参考になる一冊です。

目次

まえがき

2つの基礎

Chapter01 生成AIの全体像 ― 何が起きているのか?

ゲスト解説者:森本 典繁 日本IBM 取締役副社長兼執行役員 最高技術責任者

Chapter02 AIエージェント

ゲスト解説者:堀田 創 シナモン 共同創業者

6つの職種

Chapter03 顧客対応・カスタマーサポート

ゲスト解説者:砂金 信一郎 Gen-AX CEO

Chapter04 マーケティング・クリエイティブ

ゲスト解説者:阿部 成行 アドビ株式会社 デジタル ストラテジー&ソリューションズ本部 プリンシパル ビジネスデベロップメントマネージャー

Chapter05 営業・セールス

ゲスト解説者:山崎 はずむ 株式会社ナレッジワーク 執行役員CAIO、旧株式会社Poetics 代表取締役

Chapter06 組織・HRテック

ゲスト解説者:熊澤 公平 リクルート Distinguished Systems Architect Corporate Development

Chapter07 モビリティ・ロボット

ゲスト解説者:野辺 続男 名古屋大学 モビリティ社会研究所 客員教授

Chapter08 ガバナンス・セキュリティ

ゲスト解説者:羽深 宏樹 京都大学大学院 法学研究科 特任教授、弁護士(日本・NY州)、スマートガバナンス 代表取締役CEO

2つの業種

Chapter09 ヘルスケア

Chapter10 フィンテック

エピローグ アフターAIに向き合う

あとがき

参考

アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図 | 日経BOOKプラス

はじめに:シバタナオキ『アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図』 | 日経BOOKプラス

「アフターAI」の世界の歩き方 | 日経BOOKプラス

CES 2025 Keynote with NVIDIA Founder and CEO, Jensen Huang(YouTube)

CES 2025:AI は「驚異的なペース」で進歩していると NVIDIA の CEO が語る - NVIDIA | Japan Blog

Dreamforce 2024: Main Keynote with Marc Benioff - Welcome to Agentforce | Salesforce(YouTube)

生成AIがもたらす潜在的な経済効果(PFD) | マッキンゼー・アンド・カンパニー(2023年6月)

AIと共に研ぎ澄ます未来:ビジネス成功への準備のために知るべきこと、為すべきこと | ガートナー

生成AIの“魔法”をビジネスインパクトにつなげるために | ボストン コンサルティング グループ(2024年1月)

関係する書籍(当サイト)

-

シグマクシス(著)

出版社:日経BP (2025/6/14)

Amazon.co.jp:AIエージェント革命 -

生成AI活用の最前線

世界の企業はどのようにしてビジネスで成果を出しているのか

バーナード・マー(著)、株式会社クニエ デジタルトランスフォーメーション担当、NTTデータ・コンサルティング・イニシアティブ(翻訳)

出版社:東洋経済新報社 (2025/3/5)

Amazon.co.jp:生成AI活用の最前線 -

ユヴァル・ノア・ハラリ(著)、柴田 裕之(翻訳)

出版社:河出書房新社 (2025/3/5)

Amazon.co.jp:NEXUS 情報の人類史 下: AI革命 -

The Intelligent Sales

AIを活用した最速・最良でクリエイティブな営業プロセス

今井 晶也(著)

出版社:翔泳社 (2024/4/25)

Amazon.co.jp:The Intelligent Sales

アフターAI 世界の一流には見えている生成AIの未来地図

-

アフターAI

世界の一流には見えている生成AIの未来地図

シバタ ナオキ(著)

出版社:日経BP (2025/8/8)

Amazon.co.jp:アフターAI

関連記事

前へ

書籍 AIエージェント革命 「知能」を雇う時代へ | シグマクシス(著)

次へ

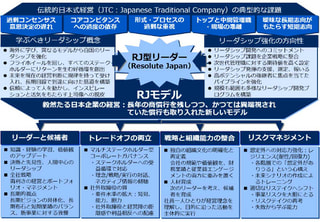

書籍 ジャパン・ウェイ 静かなる改革者たち | 池上重輔(著)