このページ内の目次

「ザ・ゴール」シリーズ 在庫管理の魔術(Isn't It Obvious?)

エリヤフ・ゴールドラット(著)、岸良裕司(監修, 翻訳)、三本木亮(翻訳)

出版社:ダイヤモンド社 (2024/8/28)

Amazon.co.jp:在庫管理の魔術

-

世界で1000万人が読んだビジネス書『ザ・ゴール』シリーズが小売りの常識を覆す!

伝説の名著『ザ・ゴール』著者が、売れ残る vs 売り逃す 「究極の二択」に答えを出す!

余剰を極限まで減らし、利益を最大化する思考法

本書は、イスラエルの物理学者であり、カリスマ的経営コンサルタントとして知られる著者が、売れ残るリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売り逃すリスクがあっても在庫を減らすべきかという「永遠のジレンマ」を解決する策をまとめたビジネス小説です。

「在庫を大幅に減らしながら利益を上げる」という小売りの常識を覆す手法を、一つの店舗から地域チェーン店舗、そして全社やサプライヤーへと拡大してく様子を繰り広げています。

ビジネスリーダーの方々が、全体最適のマネジメント理論である「制約理論(TOC:Theory of Constraints)」のノウハウだけでなく、取り掛かるべき課題を洗い出し、正しい順序で改善していくプロセスを学べます。

さらに、経営者として肝に銘じておかなければいけない重要なことを随所に示していますので、企業経営やリーダーシップについても学べます。

本書は6章で構成しており、登場人物たちが、部分最適の組織をいかにして全体最適に変えていったかを、改革ストーリーとして描いています。

一人は、ホームテキスタイル(家庭用繊維製品)をチェーン展開するハンナズショップのボカラトン店の店長ポール・ホワイトです。

もう一人は、ポールの妻 キャロライン・ホワイトで、同社の仕入れ責任者です。

ハンナズショップはキャロラインの父 ヘンリー・アロンソンが創業し、今や多数の店舗を展開するチェーンへと成長し、現在も社長として経営しています。

ヘンリーには息子のダレン・アロンソン(ポールの義兄、キャロラインの実兄)がいますが、現在はベンチャーキャピタリストで、ニューヨークに住んでいます。

ある日、店長 ポールに本社から届いたレポートでは、ボカラトン店は南フロリダ地域のチェーン10店舗のうち、利益率ランクで初めて8位に落ちました。

ボカラトン店は、6つの売り場からなる35,000平方フィートの広さで、ベットシーツや羽毛布団、バスルーム用品に加え、テーブルクロスや布ナプキン、ランチョンマット、エプロンやキッチンタオルなどのキッチン商品、世界中から取り寄せたカーペット・ラグ、カーテンなどを販売しています。

店長のポールは、商品の品揃え、美しく見せるための陳列など、さまざまな努力をしてきたにもかかわらず、売上が伸びないことに悩んでいました。

売れ残るリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売上げが落ちるリスクがあっても在庫を減らすべきか、このジレンマに悩まされていました。

そんなさなか、ボカラトン店が入っているショッピングモールの水道管が破裂し、地下倉庫は水浸しになって使えなくなりました。

そのため、わずか20日分の商品だけを残し、残りの在庫はすべて地域倉庫に戻さざるを得なくなりました。

店長のポールはボカラトン店の従業員たち、さらには広さ80,000平方フィートの南フロリダ地域倉庫マネージャーと調整を繰り返して、あるアイデアを実行することを決断しました。

従業員たちの不安や反発もありましたが、妻 キャロラインのアドバイスや地域倉庫マネージャーの協力により、品切れ率は従来の29%から11%へと激減し、利益率は17.4%と改善して2位に大差をつけてチェーン全体のトップになるという、大きな成果をあげました。

そして、何度も試行錯誤して仕組みを整備し、その仕組みを南フロリダ地域に展開することになりましたが、店長向け説明会では店長たちの抵抗に遭うことになります。

一方、仕入れ責任者でもある妻 キャロラインは、ポールの仕組みを全社に展開するために、ポールたちとさまざまな考えを巡らせ、サプライヤーとも粘り強く折衝してお互いがWin-Winになるような関係を構築していきます。

その結果、チェーン全体の在庫最適化に成功することになります。

さらに、ペンチャーキャピタリストの兄ダレンのアドバイスにより、さらなる飛躍が始まります。

店内には常にさまざまな商品が取り揃えられ、それらを美しく見せるためにことさら努力も重ねてきた。

顧客のニーズにいつでも応えられるよう、店内のディスプレーを店頭ウィンドウの倍の頻度で取り替えることも始めていた。

値段も手頃だし、特典もいろいろと用意している。

しかし、それでも売上げはなかなか伸びない。

いったい、他に何をすればいいのだろうか。

魔法のクリスタルボール

売れるリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売上げが落ちるリスクがあっても在庫を減らすべきか。

客が何を買うのか、どんな商品を用意しておいたらいいのか。

- ・店に何人お客さんが来るかなんてわからない。

- ・店に来て商品を見ていても、買ってくれるのかどうかもわからない。

- ・何より、お客さんが何を買うかなんて、わかるはずもない。

- ・何がよく売れ、何が売れないかなどという販売予想は、単なる推測にしか過ぎない。(それなりの根拠があっての推測であるが)

- ・販売予想は当てにならないため、商品を余分に送りすぎる時もあるし、逆に少なすぎる時もある。

販売という仕事には不確実性がつきもので、それを考慮したうえで、どれだけ手元に在庫を置いておけばいいのか。

本当に必要な在庫は、次に商品が補充されるまでに売れる分だけでいい。

「売上と在庫」の二つの対立は、魔法のクリスタルボールのみが解決し得るジレンマである。

小売業は商品を仕入れて、その商品を売る。

商品を仕入れるということは、お金を投資するということであり、商品を売らなければお金を得ることはできない。

- ・際限なしに在庫をいくらでも置いておくことはできない。

在庫を多く抱えすぎると、余剰在庫が発生する。

- ・利益を出すためにはコストを抑えないといけないし、最終的に重要なのは投資収益率である。

目標とする在庫量を置いているにもかかわらず、毎日、売り切れたり、ほとんど在庫が残らなかったりする。

目標とする在庫量の調整は一回行えばそれでいいというわけではない。

売上げは、時間の経過とともに変化するため、目標在庫量を監視する必要がある。。

ポールは満面の笑みを浮かべ、グラスを持ち乾杯の音頭をとった。

「可能性はいくらでもある」

「そうさ」ダレンはにっこり笑うと、グラスをポールのグラスに軽く当てた。

「限界なんて、ないんだ」

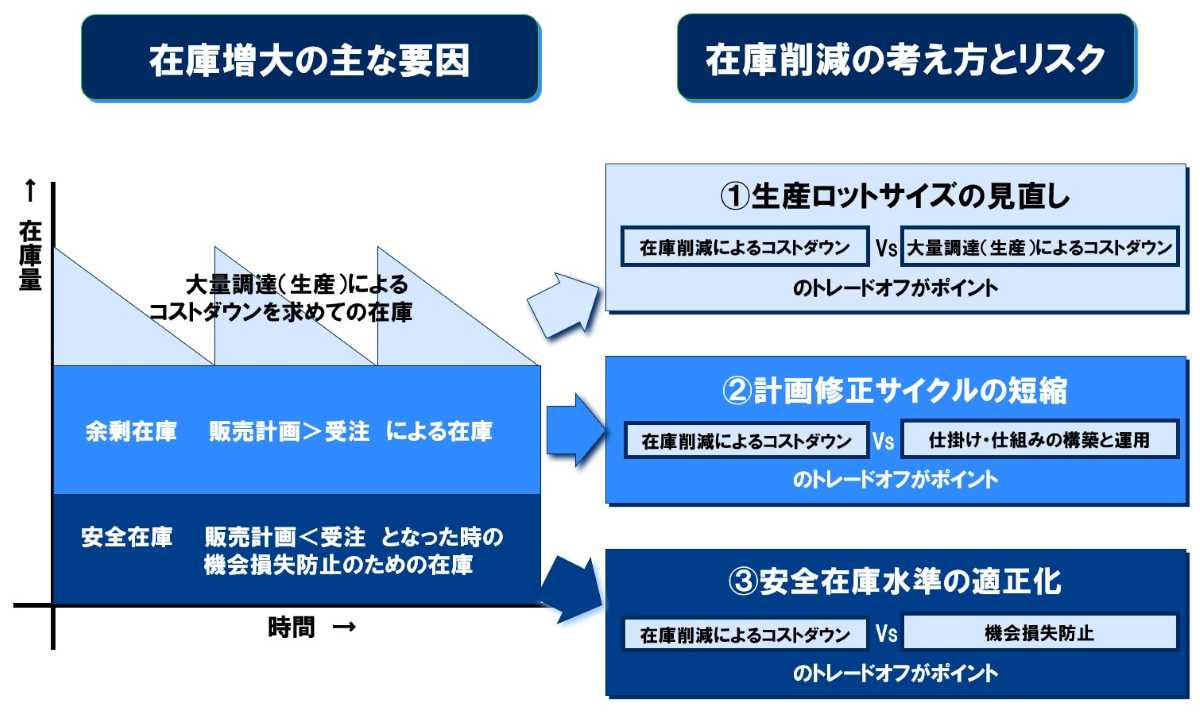

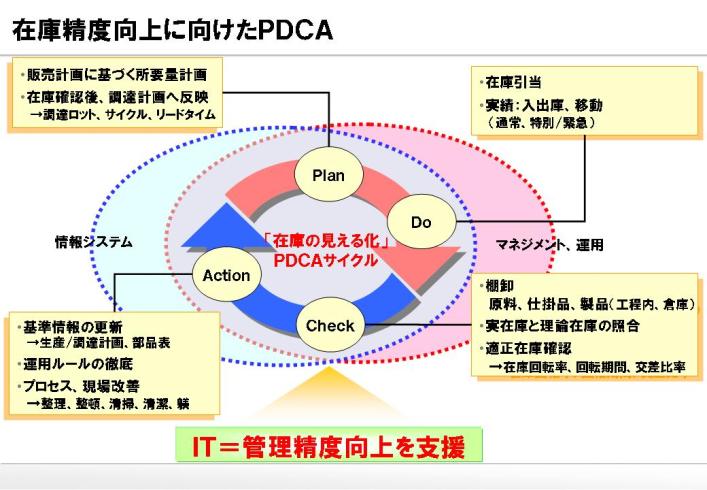

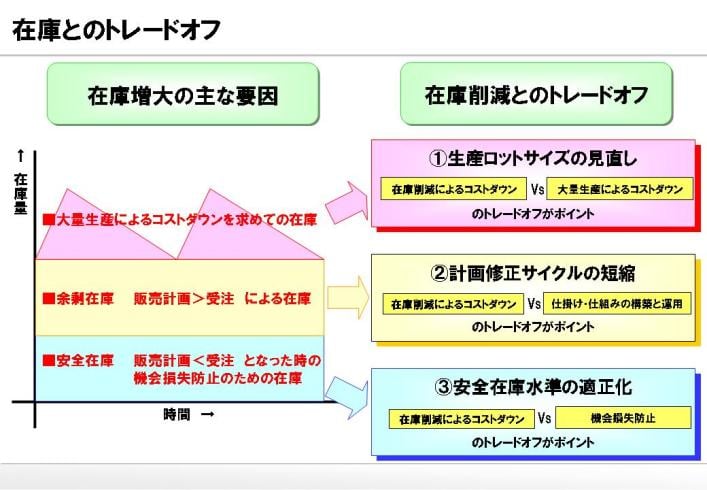

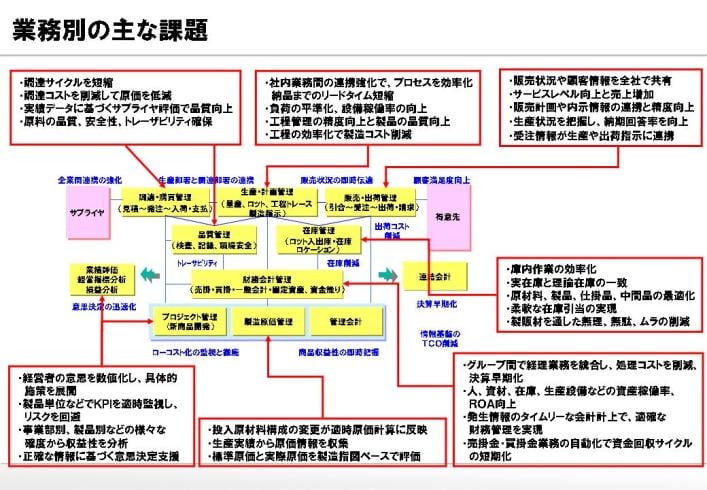

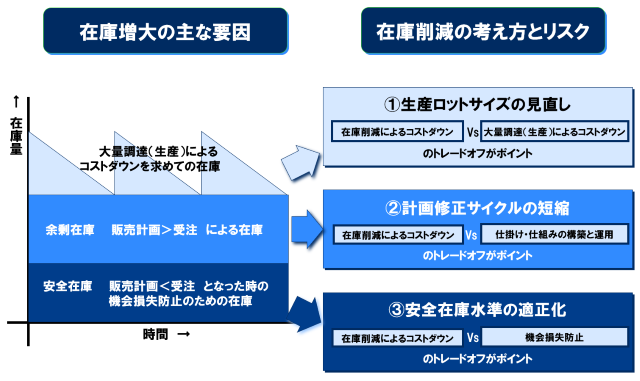

在庫統制におけるポイント

ATY-Japanで作成

参考(当サイト):IT経営への道 -B社の奮闘記-

まとめ(私見)

本書は、部分最適の組織をいかにして全体最適に変えていったかを、改革ストーリーとして描いた一冊です。

次々と襲う緊急事態に追い詰められた主人公たちが、考え抜いた対策が結果的に従来では考えられなかった成果を生み出していきます。

その理由を解き明かしていくことで、さらに大きな成果を組織全体にもたらし、成長しく様子を描いています。

売れ残るリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売り逃すリスクがあっても在庫を減らすべきかという「永遠のジレンマ」を解決する策を展開しています。

「在庫」をテーマの中心にして、次々と出てくるボトルネックをいかに解消していくか、一店舗から地域チェーン店舗、そして全社、さらにサプライチェーン上の企業とのWin-Winの関係を構築する変革手順を小説形式で語っています。

ビジネスリーダーの方々が、全体最適のマネジメント理論である「制約理論(TOC:Theory of Constraints)」のノウハウだけでなく、取り掛かるべき課題を洗い出し、正しい順序で改善していくプロセスを学べます。

あるボトルネックを見つけて改善すれば、次のボトルネックが現れる。

いくつものボトルネックを見つけては、そのたびに改善して能力を高め、スループットを増やしていくことの必要性が理解できます。

本書も、これまでの「ザ・ゴール」シリーズと同様に、遭遇する事態に対してどのように考え、どのように対応していったかを小説形式で描いています。

小売業において、一つの店舗から地域チェーン店舗、そして全社への展開、サプライヤーを含めた全体最適のサプライチェーン改革をいかに進めるかを示しています。

作られた成功物語ではなく、登場人物の会話を通して多くを学べます。

- ・過剰在庫と欠品を同時解消する在庫マネジメントだけでなく、リードタイムをいかに短縮し、サプライヤーとのWin-Winの関係をいかに構築するか、多くのヒントがあります。

- ・在庫量の調整、経済的な仕入れ量とタイミング、そして投資収益率といった指標に関する考え方も参考になります。

- ・また、変革の抵抗勢力にどのように対応して味方にするか、そして経営者として重要なことや後継者の育て方、さらには変革リーダシップについても学べます。

なお本書は、チェーン展開している小売業の在庫最適化に向けた取り組みですが、企業変革の物語として読むことができると思います。

既存企業には、長年最適化を繰り返してきた手順や考え方が、現在定着しています。

その手順や考え方が企業内での常識になって、誰も疑いを持たず、当たり前のように運用しているのが実態だと思います。

本書では、水漏れという突発的な事故がきっかけで、その常識となっていた運用ができなくなったことで、常識を変更することが必要になりました。

以前のコロナショックも同様で、突発的な事態が起こらなければ、人も企業も変われないのかもしれませんが、常識を疑い続けることの必要性を本書では教えてくれています。

また本書では、店長がリーダーとして、制約を解消するために自店舗を変革し、そして地域チェーン店、さらに全社へと変革を拡大していきますが、その間にさまざまな関係者の説得と調整を繰り返しています。

規模のある既存企業において変革を推進していくためには、本書で繰り広げている説得・調整の視点や進め方も参考になります。

本書を通して、根本的な問題に直接働きかけない限り、飛躍的な変革は期待できないことが理解できます。

競争力が持続している間は、それを最大限活用すべきです。

ただ、競争力は永遠に続くものではなく一時的で、遅かれ早かれライバル企業が迫ってきます。

しかし、ライバル企業にとって一番難しいのは、根本的な変革を真似ることであり、それが圧倒的な競争力となります。

本書は、部分最適から全体最適への変革、表面的な改善ではなく根本的な変革のプロセスを学べる一冊です。

目次

はじめに(岸良裕司)

Ⅰ 魔法のクリスタルボール

1 売上げと在庫のジレンマ

2 終わりなきシステム改善

3 次の社長の座

Ⅱ 緊急事態発生

4 とにかく在庫を減らせ

5 買収のチャンス?

6 20日分の在庫

7 戦略家と戦術屋

Ⅲ 予期せぬ知らせ

8 品切れと売上げの関係

9 あり得ない利益率

10 目覚ましい成果の理由

11 探し求めていた答え

12 ニューデリーでの商談

Ⅳ 渦巻く疑念

13 投資収益率の重要性

14 在庫のシグナル

15 未知なる大きな潜在力

16 出版社の倉庫管理

Ⅴ 説得工作

17 固定観念からの解放

18 店長会議でのプレゼン

19 ボトルネック

20 COOとの対話

Ⅵ 次なる戦略

21 リードタイムの短縮

22 当てにできない販売予想

23 チェーン全体の在庫最適化

24 サプライヤーとのWin‐Win

25 さらなる飛躍へのスプリングボード

26 圧倒的競争力

エピローグ

参考

「ザ・ゴール」シリーズ 在庫管理の魔術 | ダイヤモンド社

「ザ・ゴール」シリーズ 在庫管理の魔術 | ダイヤモンド・オンライン

『在庫管理の魔術』出版記念連載|ゴールドラット経営科学研究所|note

マンガで学ぶ「在庫管理の魔術」 - WWDJAPAN

Goldratt Channel - YouTube

関係する書籍(当サイト)

-

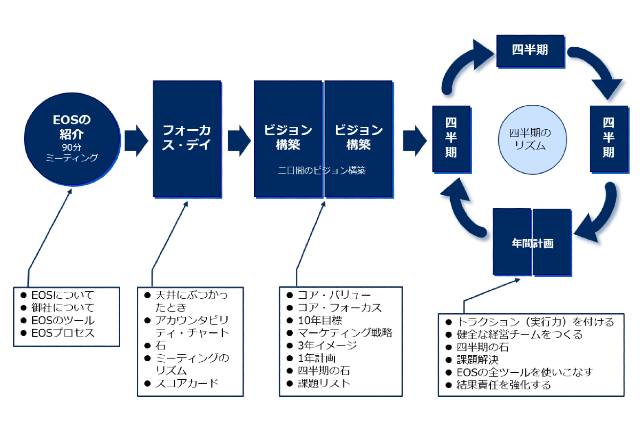

ジーノ・ウィックマン(著)、マイク・ペイトン(著)、福井 久美子 (翻訳)、カール・パイザー(翻訳)、久能 克也(翻訳)

出版社:ビジネス教育出版社 (2022/6/6)

Amazon.co.jp:GET A GRIP ゲット・ア・グリップ -

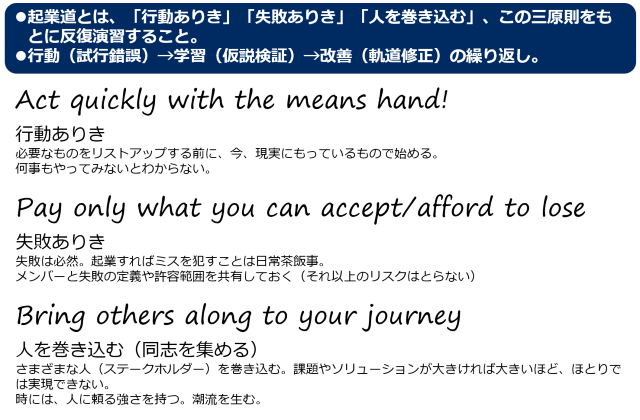

全米ナンバーワンビジネススクールで教える起業家の思考と実践術

あなたも世界を変える起業家になる

山川 恭弘(著)、大前 智里(著)

出版社:東洋経済新報社 (2020/10/16)

Amazon.co.jp:全米ナンバーワンビジネススクールで教える起業家の思考と実践術

「ザ・ゴール」シリーズ 在庫管理の魔術

-

「ザ・ゴール」シリーズ 在庫管理の魔術

エリヤフ・ゴールドラット(著)、岸良裕司(監修, 翻訳)、三本木亮(翻訳)

出版社:ダイヤモンド社 (2024/8/28)

Amazon.co.jp:在庫管理の魔術

関連記事

前へ

国内電機の2024年度(2025年3月期)第3四半期決算と通期予想 | 国内中心に業績回復も構造改革を加速

次へ

書籍 dare to lead リーダーに必要な勇気を磨く | ブレネー・ブラウン(著)