このページ内の目次

シェール革命後の世界勢力図

中原 圭介(著)

出版社:ダイヤモンド社 (2013/6/21)

Amazon.co.jp:シェール革命後の世界勢力図

世界はデフレ化し、中国・ブラジルは没落!

・新しい産業革命がアメリカで起こる!

・中東、ロシアで増大する政変リスク!

・欧州経済を苦しめる三重のバランスシート不況!

・中国では本当の「革命」が起こる可能性が!

日本経済はどうなるか?

いままでの常識がまったく通用しない世界がやってくる!

- ・資源が豊かな国ほど、これからどんどん貧しくなる

- ・中国は「世界の工場」ではない!アメリカが製造業の中心になる

- ・新興国BRICsはもうすぐ普通の低成長国になる

- ・デフレは不況の原因ではない!デフレ経済のほうが国民は幸せ

- ・金融緩和で景気が上向いても、国民は不幸になるだけ!

本書は、経営と金融のコンサルティング会社「アセットベストパートナーズ株式会社」の経営アドバイザーで、予測の正確さで知られる経済アナリストの著者が、シェール革命の最新動向と世界の国々に与える影響、すでに新たなビジネスを展開している企業事例などを紹介しながら、「シェール革命」後の動向を予想した一冊です。

様々な視点から膨大なデータを基に分析された資料は、著者の予想の根拠を明らかにしているだけではなく、エネルギー政策や製品開発及びグローバル展開など、日本の将来や企業のジネス戦略、さらには私たちの生き方までを考えていくうえで大変参考になります。

国際エネルギー機関(IEA)によれば、アメリカは2015年までに天然ガスでロシアを抜き、2017年までには原油でサウジアラビアを抜いて、ガス・石油のエネルギー資源の生産量で世界一になるとのことです。

米エネルギー省によると、アメリカは2020年には天然ガスの純輸出国に転じるという見通しになっていますが、私はそれより2~3年前倒しされると見ています。

本書の主な論調は、以下の通りです。

- ・いまアメリカは「シェール革命」という、かつての産業革命に匹敵する大変革が進行しており、これが進むとアメリカは再び世界の工場として復活し、膨大な雇用を生むと期待されている。

- ・「シェール革命」は、原油や天然ガスの国際的な価格を下げ、世界の経済や政治に大きな地殻変動を起こすことになる。

ロシアや中東産油国などの資源国が経済的に大きなダメージを受けることから始まり、勝ち組のインド、負け組のロシアとブラジル、まだどうちとも判断できない中国、さらに財政問題を抱える欧州は長期的には再建の希望が持てる。

- ・デフレと不況は関係がなく、むしろインフレと不況の関係性のほうが高いとして「リフレ派」の主張の課題を指摘し、現在の黒田日銀総裁に対する厳しいコメントもあります。

- ・そして、「シェール革命」は日本の技術無しでは実現できない実例を明らかにしながら、「シェール革命」が日本に与える影響、そして日本の成長戦略の重要性を解いています。

アメリカ経済は、早ければ2014年にも完全復活する。

バランスシート不況は10年たてば沈静化するもである。

- ・アメリカの住宅バブルが崩壊したのは2007年、「失われた10年」となれば沈静化は2016年のはず。

しかし、アメリカ経済は復活の兆しを見せている。

- ・例えば、S&P全米住宅指数(主要20都市)は、6年ぶりにプラスに転じた。

- ・米連邦預金保険公社(FDIC)によると、地方銀行の財務改善が進み、中小企業への融資拡大が期待される。

- ・雇用も順調に回復している。

その要因は、今アメリカでは「シェール革命」という、かつての産業革命に匹敵する大変革が進行中で、製造業の国内回帰も始まっている。

- ・安価なエネルギーや原料を求めて、アメリカに生産拠点を設ける企業が現れてきている。

- ・アメリカでは、労働者の賃下げが自動車大手から様々な産業に広まってきている。

- ・もはや中国は「世界の工場」としての位置を失いつつある。

中国の賃金の加速度的な上昇で、2015年にはアメリカ南部の生産コストに並ぶ可能性がある。

また中国には、技術流出や内乱などのリスクもある。

さらに、「シェール革命」と合わせて「3D(プリンター)」技術の開発も進んでいる。

この技術により、製造に高い技術を必要とし手間もかかる金型が不要となり、海外へ依存しなくてもアメリカ国内で一貫した製品製造ができるようになる。

これからの産業は、がらりと変わる。

エネルギーコストの低下は、アメリカの競争力を高める。

- ・原油価格や食糧価格の大幅な下落は、アメリカ経済を健全なデフレに導くだけでなく、アメリカ経済の復活を主導する。

エネルギーコストの比較(1MWhの電力をつくる際のコスト)

- ・天然ガス:66.1ドル

- ・原子力:111.4ドル

- ・地熱:98.2ドル

- ・風力:96.0ドル

- ・太陽光:152.7ドル

天然ガス利用により、輸送コスト削減の可能性もある。

- ・全産業で売上高に占める物流コスト比率:アメリカ8%、日本4%

安いエネルギーが、世界中の企業をアメリカに引き付ける。

- ・化学製品の原料としての石油を、シェールガスに切り替えようとする動きが広まっている。

- ・鉄鋼でも、従来のコークスから安い天然ガスで鉄鉱石を還元する「直接還元炉」の新設が始まってきた。

- ・原油価格が下がればバイオエタノールの価格競争力が失われ、長期的にはトウモロコシは供給過剰となり価格は下落する。

トウモロコシの価格が下がれば、鶏や豚や牛などの食肉の価格も下がる。

世界の経済や政治に、大きな地殻変動が起こる。

「シェール革命」は、原油や天然ガスの国際的な価格を下げることによって、世界の経済や政治に大きな地殻変動を起こすことになる。

ロシア:負け組

- ・世界的なエネルギー資源の高騰で繁栄してきたが、「シェール革命」による安い天然ガスの影響で欧州やアジアなどへの競争力が低下していく。

- ・これまで、エネルギー産業に頼って兵器産業以外の産業が育っていないため、政治的かつ経済的な影響力は低下していく。

ブラジル:負け組

- ・資源価格の高騰を享受して高い経済成長を実現してきたが、鉄鉱石の価格が下落するようなことがあれば大幅な経常赤字を抱えることになる。

- ・これまでは借金体質を「資源価格の高騰」で覆い隠すことができたが、エネルギー価格の下落に伴う資源価格の下落が進むと、借金依存のバブルが崩壊する。

インド:勝ち組

- ・シェール革命の恩恵を受ける。

エネルギー価格の下落は、貿易赤字を改善させ、インフレ解消と金利低下によるコスト削減効果を生み、製造業を強化することになる。

- ・カースト制、インフラ整備や労働問題などの課題が解決していけば、外資の進出も増加するとみられる。

中国:どちらでもない

- ・シェールガスの資源量が最も多い国ではあるが、取り組みは始まったばかりで、特に地層が深く複雑な地形で採掘を可能にするための技術的な課題がある。

- ・エネルギー価格の低下は、エネルギー需要の大きい中国にとってはプラスに動くであろう。

しかし、格差拡大と民主化の動き、共産党独裁の問題、チベットなどの内政問題など、国内のリスクを抱えている。

2010年の「ジニ係数」が0.61という所得格差が大きく、社会不安につながる危険性もある。

- ・8%台の経済成長持続も疑わしく、労働コストの高騰に加え環境コストも加わり、外資にとっては進出の魅力が薄れてくる。

サウジアラビアをはじめとする中東諸国

- ・「シェール革命」による原油価格低下は財政赤字を招き、財政支出も制限され政治的混乱が起こることにつながる。

- ・近年、石油依存の経済から脱却しようと、新たな産業の育成を進めている。

欧州

- ・シェールガス資源はフランスとポーランドに集中しているが、フランスは環境問題で実質的に不可能、ポーランドは資源量が少ないことが判明して撤退傾向にある。

- ・アメリカの「シェール革命」で行き場を失ったカタールの天然ガスが欧州市場に流れ込み、欧州でのガス価格を押し下げることになる。

- ・一方、欧州経済は、「銀行」と「国家」と「家計」の三重のバランスシート不況で、2020年になっても本格的な回復はしない。

アメリカ:「家計」のバランスシート不況、日本:「企業」と「銀行」の二重のバランスシート不況

- ・財政問題は、「PIIGS」よりも「FISH」の方が深刻化してきている。

これまでは、PIIGS(ポルトガル、アイルランド、イタリア、ギリシャ、スペイン)財政再建が注目されてきたが、今やFISH(フランス、イタリア、スペイン、オランダ)の景気低迷が深刻化してきている。

- ・しかし長期的には、「シェール革命」によるデフレの波が欧州にも広がり、再建の希望が持てる。

「シェール革命」が日本に与える影響は?

そして、「シェール革命」が日本に与える影響については、本書を読み進めて頂ければ理解できます。

- ・付加価値の流れを追う「新しい貿易統計」で明らかになった、真に大事な貿易相手国はどこなのか。

- ・シェールガスの採掘や効率的なガス火力発電などにとって、なくてはならない日本の技術は何か、その技術は他国のシェールガス田開発に強さを発揮できるものなのか。

- ・アメリカは、2013年5月に日本への輸出を許可しました。

シェールガス輸入が日本にもたらすプラス効果はあるのか、自動車産業をはじめ様々な産業の将来は明るいのか。

そのような状況にある日本が復活できるか否かは、アメリカのシェール革命の波にいかにうまく乗ることができるかにかかかっているように思われます。

ただし、仮に復活できたとしても、それは2016年以降の話になるということは頭にいれておかなければなりません。

本書で示されている著者のシナリオも、様々なデータによる分析からくるもので納得感があります。

しかし、地下水汚染や水不足リスク、メタンガスによる健康・爆発・温暖化リスク、地震発生リスク など、シェールガス(オイル)開発における様々な問題点も指摘されているのも事実です。

これらの問題点も、今後の技術開発で解決されつつあるようですが、著者のシナリオを信用するのも、疑問を持つのも、読んだ私たちが情報をいかに解釈するかにかかっています。

エネルギー政策をはじめ、産業構造やビジネス戦略、さらに私たち自身がどのように判断・行動し次世代につなげていくべきなのかを考えるきっかけとなった一冊でした。

参考

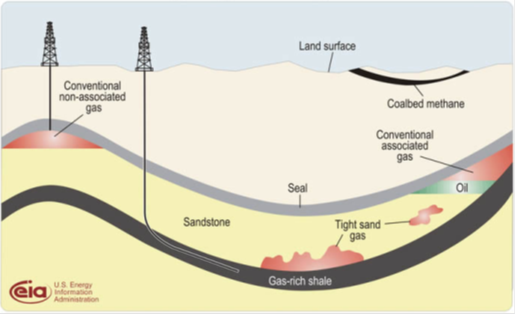

シェールガス(ガスと一緒に溜まっている油がシェールオイル)

- ・地下2,000~3,000㎞の深さに横たわる頁岩(シェール)と呼ばれる岩盤層に閉じ込められた天然ガス(メタン)

- ・頁岩の隙間は100万分の1㎜(メタンの分子サイズ:1000万分の1㎜)

- ・近年、「水平掘り」と「水圧破砕」という技術革新により地上に取り出すことが可能になり、アメリカで本格的に実用化されてきた。

- ・現在では、シェールガスはアメリカの天然ガス生産の30%近くを占めている。

- ・シェールガスの圧倒的な価格の安さで、天然ガスの価格が下がっている。

100万BTU(英国熱量単位)当たり、2008年は12.5ドル、2012年一時2ドルを割り込む。

2012年の天然ガス価格:アメリカ2~4ドル、日本15~18ドル

Schematic Geology of Natural Gas Resources(EIA)

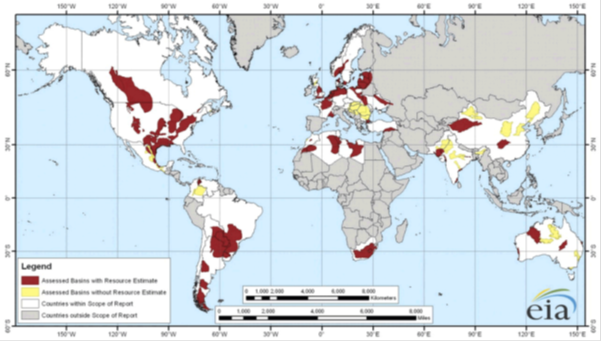

シェールガスの埋蔵量

- ・現在のアメリカ国内のガス消費量の100年分

(一説によると、シェールガスとシェールオイル合わせて、人類の使用可能な化石燃料は400年分増えたといわれている)

- ・各国の埋蔵量

1位 中国:36.1兆立方メートル

2位 アメリカ:24.4

3位 アルゼンチン:21.9

4位 メキシコ:19.3

5位 南アフリカ:13.7

World Shale Gas Map(ANALYSIS & PROJECTIONS, EIA, June 10, 2013)

Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Outside the United States

その他、シェールガス(オイル)関係

U.S. Energy Information Administration (EIA)

「そもそも」から考えるエネルギー論(日経ビジネスオンライン)

記者の眼(日経ビジネスオンライン)

「三井物産、シェール革命で問われる総合力」2013年6月6日

JPECニュース(PDF)、一般財団法人 石油エネルギー技術センター

2012.11号「北米シェールガス・シェールオイルの動向と我が国への影響」(その1)

2013.1号「北米シェールガス・シェールオイルの動向と我が国への影響」(その2)

著者関係

シェール革命後の世界勢力図(ダイヤモンド社 書籍オンライン)

その他

データでみるアベノミクス効果

2013年7月3日 THE WALL STREET JOURNAL

シェール革命後の世界勢力図

中原 圭介(著)

出版社:ダイヤモンド社 (2013/6/21)

Amazon.co.jp:シェール革命後の世界勢力図

関連記事

前へ

電機各社の2012年度(2013年3月期)決算から見る海外売上構成と為替影響、海外展開の中期計画

次へ

書籍 Yコンビネーター(combinator) シリコンバレー最強のスタートアップ養成スクール/ランダル・ストロス(著)